NISA(少額投資非課税制度)とは?新制度のポイント・注意点・活用方法

公開日:2022/07/08

更新日:2024/12/20

NISAとは投資をして出た利益(運用益)が非課税になる制度のことです。

特に2024年から大幅に制度が変更となり、上限額までの範囲内でライフスタイルに応じて柔軟に資産形成を行うことができます。

この記事ではそんなNISAの概要と、「新NISA」制度のポイント・注意点・活用方法を解説していきます。

- 私が書きました

-

- キャリア:

-

2019年にりそな銀行に入社。2020年4月より、りそなアセットマネジメントにてWEBを通じた情報発信の主担当者としてホームページ/WEBサイトの構築に携わる。

現在は未来資産形成ラボにてポートフォリオ提案研修の講師や、資産運用の基礎知識についてのコラム執筆やコンテンツ制作等を行う。正しく学べて親しみやすい情報発信を目指して活動中。

- ※りそなグループが監修しています

NISAとは「投資をして出た利益が非課税となる制度」のこと

NISAとは、少額投資非課税制度のことで、個人投資家のための税制優遇制度です。

個人が投資信託などに投資をする際に、NISA制度を活用すれば投資を行って出た利益が非課税になります。

運用益が非課税って

どういうこと?

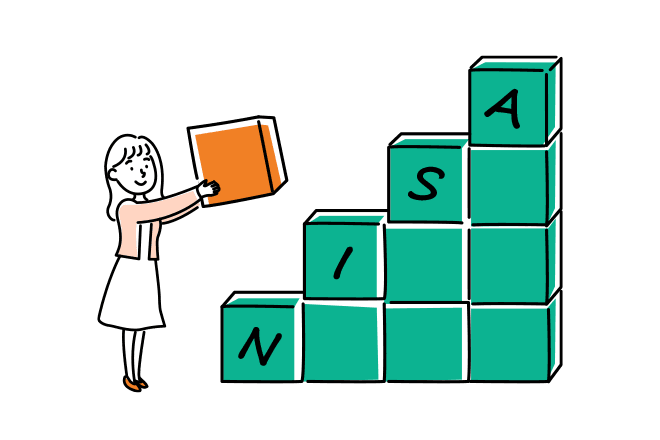

まず原則として、私たちがNISAなどの制度を利用せずに、通常の口座※1で投資を行って利益が出た場合、その運用益には約20%の税金※2がかかることになっています。

- ※1特定口座等

- ※22024年10月末時点、一般社団法人投資信託協会 投資信託の税金 より

一方、NISA制度を利用すれば、この運用益への税金がかからずに現金化することが可能です。

例えば、投資していた資産を売却して10万円の運用益が出たとします。特定口座で運用していた場合は、この10万円に約20%の税金がかかることになりますので、受け取れる利益は約8万円となってしまいます。

しかし、もしNISA制度を利用して運用していれば、運用益が非課税となるので、この10万円の利益がそのまま手元に残ることになります。

つまりNISA制度は、投資をして出た利益に税金がかからないという非常にお得な制度なのです。

2024年開始!「新NISA」のポイント5つ|旧制度との違い・メリット

2024年の1月からスタートした新NISA制度。まずは、制度の概要は下記の表の通りです。

大きな特徴について順番に見ていきましょう。

横スクロールできます。

| 旧NISA制度 | 新NISA制度 | |||

|---|---|---|---|---|

| つみたてNISA | 一般NISA | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |

| 制度併用 | 各年度にどちらかを選択(併用不可) | 各年とも併用が可能 | ||

| 年間投資枠 | 40万円 | 120万円 | 120万円 | 240万円 |

| 年間投資総額 | 40万円 | 120万円 | 360万円 | |

| 非課税保有期間 | 20年 | 5年 | 無期限化 | |

| 非課税保有限度額 (総枠) |

800万円 | 600万円 | 1,800万円 (成長投資枠は1,200万円) |

|

| 口座開設期間 | 2042年まで | 2028年まで | 恒久化 | |

| 売却時の限度額 | - | 売却後の投資枠の再利用が翌年から可能 | ||

| 対象年齢 | 18歳以上の成人 | 18歳以上の成人 | ||

| 買付方法 | 積み立てのみ | 一括・積立 | 積み立てのみ | 一括・積立 |

| 対象商品 | 金融庁が指定した基準を満たす投資信託 | 株式・投資信託・ETF | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 (金融庁が指定した基準を満たす投資信託に限定) |

株式・投資信託・ETF (一般枠外) |

つみたて投資枠と成長投資枠の併用可

つみたて投資枠と成長投資枠の併用可

一番大きな変更点として、今までNISA制度の中には、一般NISAとつみたてNISA、ジュニアNISAがあり各制度を併用することはできませんでした。しかし、新NISAではつみたてNISAが「つみたて投資枠」、一般NISAが「成長投資枠」という2つの枠に変更になり、両者を併用できるようになりました。詳しくは後述しますがこれによってより多くの資金を新NISA制度の中で運用することができるようになりました。

なお、旧NISA制度にはジュニアNISAがありましたが、このジュニアNISAは2023年までとなり、新NISAのスタートと同時に制度が終了となりました。

制度(口座開設期間)の恒久化、非課税保有期間の無期限化

制度(口座開設期間)の恒久化、非課税保有期間の無期限化

今までは、NISA制度の中での投資可能期間(口座開設期間)が一般NISAは2023年まで、つみたてNISAは2042年までと決められていました。※

しかし2024年から始まった新NISA制度では、この期限が撤廃され恒久化されました。また、非課税期間についても一般NISAは最長5年、つみたてNISAは最長20年であったものが、新NISAでは無期限となっています。2023年までは、早くNISA口座を開設して投資を開始しないと非課税期間を最大限活用できない可能性もありましたが、新制度ではいつ始めても最大限の非課税メリットを享受できます。

また、いつから始めても何年運用しても利益が非課税になるということは、より長期を見据えた運用が可能であるという考え方もできます。これは、税制面だけではなく、資産運用によって高いリターンを目指していく上でも大きなメリットといえるでしょう。

- ※新制度の開始によって、旧NISA制度での投資可能期間は2023年までとなりました。

年間投資枠の引上げ

年間投資枠の引上げ

年間投資枠についても変更がされました。今まで一般NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円が上限とされていましたが、新NISAでは、つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円と大きく拡充されています。また、①で述べたように各枠を併用することができるため、最大で年間360万円投資を行うことができるようになり、一般NISAの年間投資枠と比較しても3倍と大幅に増加しました。

非課税保有限度額(総枠)の引上げ

非課税保有限度額(総枠)の引上げ

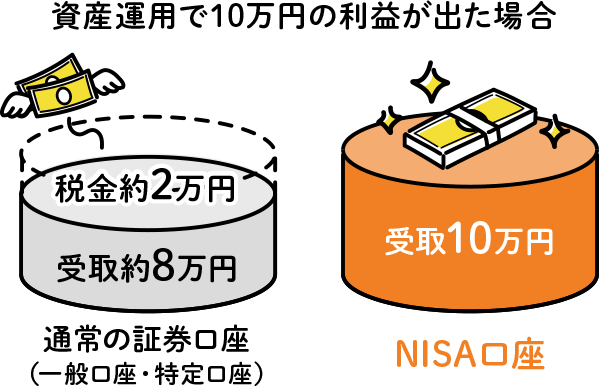

旧NISAでは、つみたてNISAは年間40万円×20年間=800万円、一般NISAでは年間120万円×5年間=600万円が非課税の保有限度額でした。

これが新NISAでは1,800万円と大幅に引上げられています。ただし、この限度額の中でならつみたて投資枠でも成長投資枠でも自由に使えるわけではなく、成長投資枠で投資できるのは1,200万円までという制限があります。つまり1,800万円分全てを成長投資枠で使いたいと思ってもできないので、そこは注意が必要です。

売却時の限度額

売却時の限度額

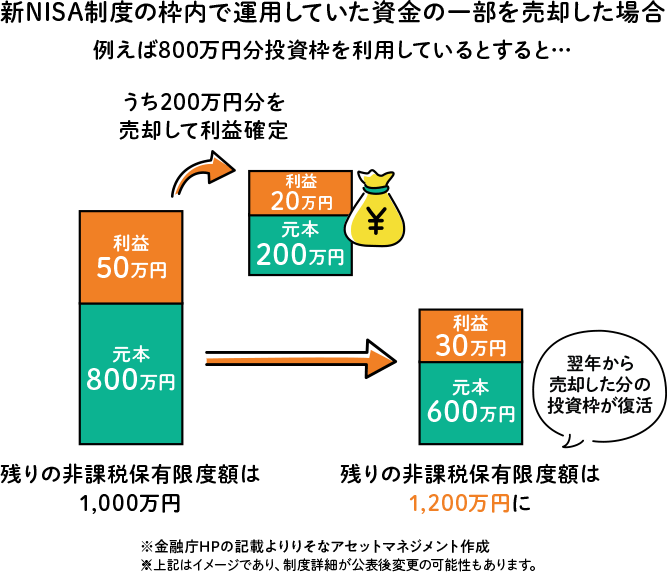

また、今までのNISA制度では、保有している商品を一旦売却してしまえば、非課税で保有できる枠(非課税保有限度額)は再利用できない仕組みでしたが、新NISAでは、売却した金額分の枠は再利用できるため、年間の投資枠の範囲内でまた投資を行うことが可能です。

新NISAで資産運用をする際の5つの注意点

今までの制度のネックとされていた、非課税保有期間や年間投資上限額が大きく改善されたため、新NISAは旧NISAよりも使いやすい制度となっているといえます。

一方で新NISAを活用するにあたっていくつか注意点もありますので見ていきましょう。

元本は保証されない

前提の話となりますが、NISAで購入できる商品は投資信託、ETF、株式などになります。iDeCoのように定期預金などを選択することはできないため、NISAを利用する際には元本割れの可能性があることを認識しておく必要があるでしょう。

ただし、資産運用の基本である「長期・積立・分散投資」を意識することで、できるだけ元本割れのリスクを小さくする効果が期待できますので、ぜひこの基本の3つを踏まえた上で、NISAを始めていただければと思います。

- ※長期・積立・分散投資についてもっと詳しく知りたい方は「初心者におすすめ 資産運用の方法「長期・積立・分散」投資について」をご覧ください。

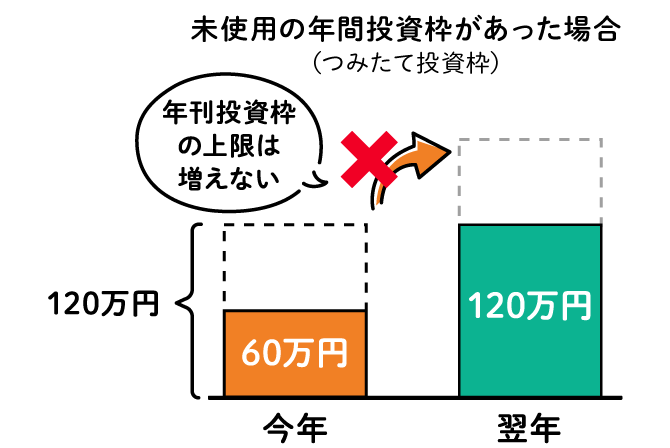

未使用の年間投資枠は繰り越せない

新NISAのつみたて投資枠と成長投資枠はそれぞれ年間の投資上限額が120万円と240万円と決まっています。その年に使用しなかった分の年間投資枠が翌年に繰り越されることはなく、毎年の投資上限額は360万円で変わりません。例えば、2024年につみたて投資枠を60万円分しか使わなかった場合、未使用分が60万円分残っていますが、2025年につみたて投資枠で180万円(120万円+60万円)使えるということにはならないということです。

- ※つみたて投資枠を例に紹介しましたが成長投資枠も同様です。

ただし、未使用だった場合に、非課税保有限度額(総枠)がその分減ってしまうわけではありません。年間の枠を使い切れなくても、その分長い時間をかけて投資をするということであれば、年間の投資上限額の範囲内で合計1,800万円まで使うことが可能です。

旧NISAでの運用分をロールオーバーできない

また、旧NISA制度の中で運用しているものを新NISA制度の口座に移管(ロールオーバー)することはできません。

したがって、旧NISA口座で運用している資産を新NISAに移したい場合、一度売却して現金化してから新NISAの口座に再度投資を行う必要があります。

新NISAに移行するにあたって、今までのNISAはどうしたら良いかについては次の記事をご覧ください。

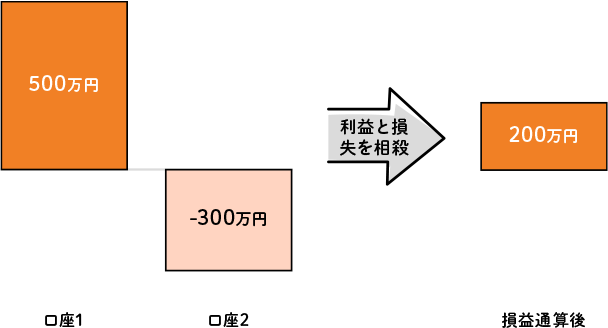

他の口座との損益通算ができない

一般的に、複数の口座で投資信託等の商品を購入して運用を行っている場合、利益から損失を差し引くことで、税金がかかる所得を減らすことが可能です。これを損益通算と言います。

- 複数の口座で利益と損失が出ている場合

-

しかし、NISA口座で運用している分は他の特定口座や一般口座での運用分と損益通算することができません。従って、他の口座と損益通算をしようとして、NISA口座での運用資産を慌てて売却してしまわないように注意が必要です。

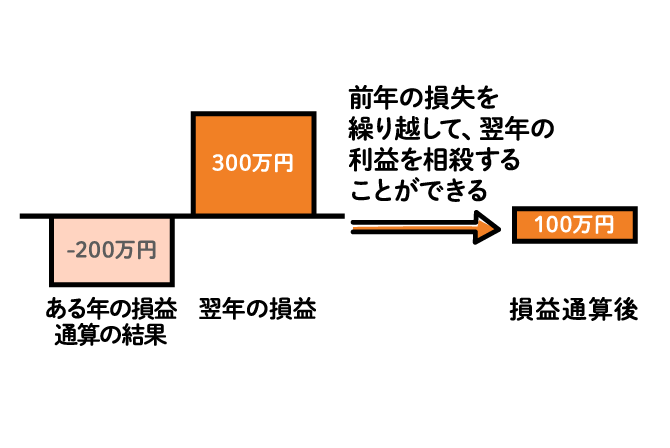

また、損益通算を行ってもなお、損失がでてしまうという結果になった場合には、その損失を翌年以降最長3年間にわたって繰り越して利益と相殺することができる、繰越控除というものがあります。

例えば、損益通算を行った結果、200万円の損失となってしまった場合を考えます。この時翌年に300万円の利益が出たとすると、前の年の200万円の損失と300万円の利益を損益通算することで、利益100万円分にのみ課税されることになります。

しかし、これも当然ながらそもそも他の口座と損益通算ができないNISA口座では行うことができませんので注意しましょう。

投資できる商品に条件がある

最後に、新NISAで投資できる商品の条件についてです。つみたて投資枠では、つみたてNISAと同じ商品が対象となりますが、成長投資枠では、株式・投資信託・ETFのうち整理・監理銘柄が対象商品から除外されるのはもちろんのこと、投資信託では以下の除外条件が追加されます。

- ①信託期間が20年未満

- ②高レバレッジ型等のデリバティブ(金融派生商品)を特定の目的以外で利用するもの※

- ③毎月分配型

一般NISAでの対象商品よりも条件が追加されているため、ここは注意しておきましょう。

- ※②の条件については、今後より詳しい条件が追加となる可能性があります。

【ケース別】新NISAの活用方法

上記のように、旧NISAからの変更点も多く、投資額の増大や2つの枠の併用も可能になることから、どのように新NISAを活用していけばいいかと考えている方も多いのではないでしょうか。

それぞれの状況や、考え方によってやり方は多くあるかと思いますが、ここでは新NISAのつみたて投資枠の投資上限額が月10万円になることから、「投資額が月10万円以内の場合」と「投資額に余裕がある場合」の二つのケースに分けていくつかポイントをまとめていきたいと思います。

新NISA制度を活用するにあたり、まずは目安として、ご自身の予定している月の投資金額が、10万円以内かもしくは10万円を超えるまとまった資金かを考えてみましょう。

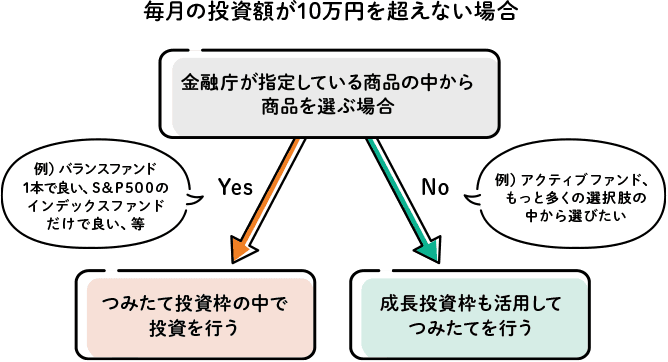

投資額が月10万円以内の場合

月10万円以内での投資が想定される場合、非課税保有限度額に違いがあるため、まずはつみたて投資枠の活用を考える場合が多いかと思います。ただし、つみたて投資枠で投資できる商品は、金融庁が指定した限られたものになりますので、例えば「毎月の投資額が10万円を超えることはないが、つみたて投資枠対象外の商品も購入したい」という希望があるような場合には、成長投資枠も活用しながら投資を行うと良いでしょう。

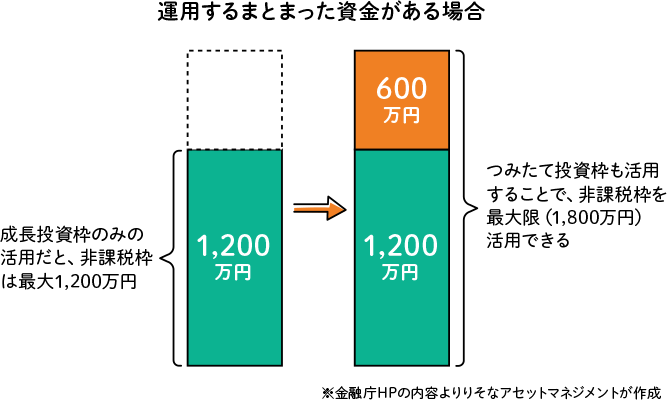

投資する資金に余裕がある場合

一方で、「月10万円以上投資を行いたい」、「まとまった資金で運用していきたい」、「指定された商品以外にも多くの選択肢の中から自分で商品を選びたい」等の希望がある方は成長投資枠をメインに活用していくことになるかと思います。ただし、成長投資枠で運用できる総額上限は1,200万円です。新NISA制度の非課税枠を最大限活用することを考えると、資金に余裕があるのであれば成長投資枠だけではなく、つみたて投資枠も活用することがおすすめです。

新NISAでの資産運用のシミュレーション

新NISAは、旧NISAと比較して非課税限度額が大きく増加しました。新NISAを活用した資産形成について、旧制度のつみたてNISAと比較しつつ、「毎月の積立額を増やした場合」と「積立の期間を長くした場合」でシミュレーションを見てみたいと思います。

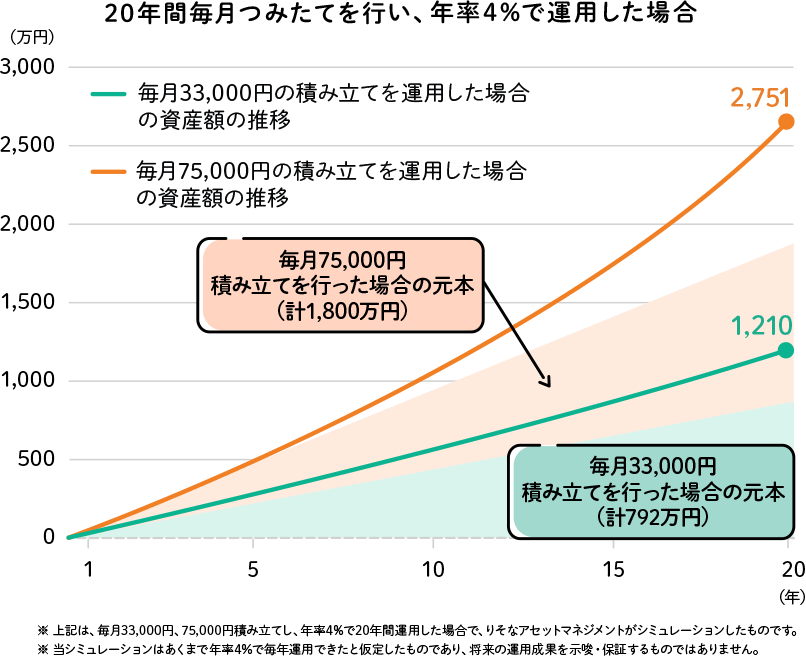

毎月の積立額を増やした場合

旧NISAでは、20年間、毎月約33,000円まで投資を行うことが可能でした。一方、新NISAでは、20年間、毎月75,000円まで投資が可能です(総額1,800万円)。そこで今回は、毎月一定の金額をそれぞれ20年間積み立て続けて運用できたと仮定した場合、資産額の推移にどのように違いが出るか見ていきたいと思います。

なお、どのくらいのリスク・リターン水準で運用するかについては人によってさまざまですが、今回は年率4%のリターン※で運用できたと仮定します。

- ※世界最大規模の年金運用機関である年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が現在、運用において想定している名目利回りが年率4%程度であることから、本コラム全体を通じて年率4%でシミュレーションを行うこととします。

同じリターンで運用した場合でも、毎月の積立額が変わると20年後の資産に大きな差が出ることがわかります。もちろん積立額は、ご自身の無理のない範囲で決めることが大前提ですが、2024年の制度変更で、より多くの資金を毎月投資することが可能となり、非課税口座で十分な資産形成ができるようになります。

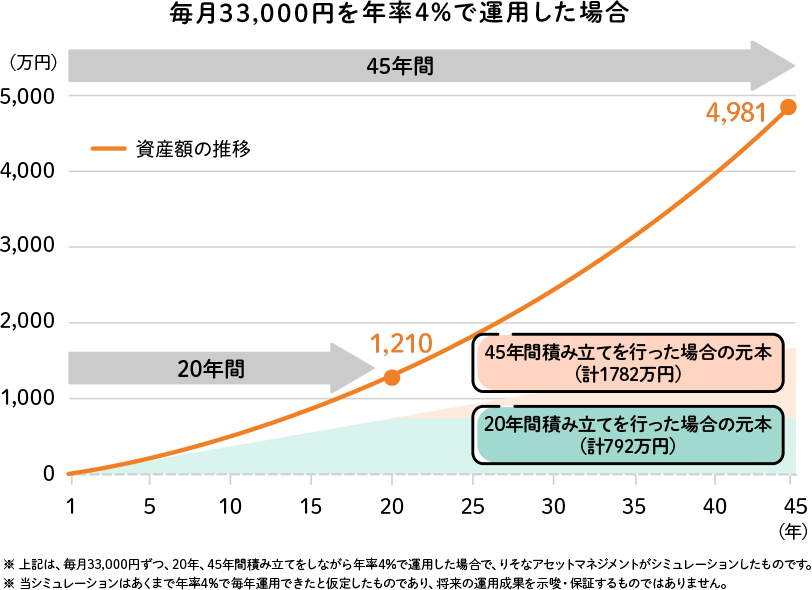

積立の期間を長くした場合

次は、積立の期間がどれくらい長くなるかを見てみましょう。上述のとおり、旧NISAでは、20年間、毎月約33,000円が投資限度額でした。新NISAでは1,800万円まで投資をすることが可能ですので、毎月33,000円の投資を行うと、なんと45年間も投資を行うことが可能です(1,800万円÷40万円=45年)。毎月の積立額が33,000円より少ない場合は、さらに長期で積み立て続けることが可能です。

上記のグラフは、毎月33,000円を年率4%のリターンで20年、45年とそれぞれ運用したと仮定した場合の資産額の推移を示しています。新NISA制度では、旧制度のつみたてNISAと同じ金額でも30年、40年と、より長期間にわたって資産形成をしていくことも可能です。

今までは年間の非課税枠の上限を使いきれない場合、未利用分を次の年に繰り越せなかったため、非課税枠を最大限使えないこともありましたが、新NISAでは1,800万円までの投資額の中、かつ年間投資上限の範囲内であれば、ご自身のペースで運用年数や投資額を考えながら最大限制度を活用することができます。

NISA口座を開設するならりそながおすすめ

NISA口座は様々な金融機関で開設できますが、りそなでは、NISAの成長投資枠とつみたて投資枠の両方で、投資信託商品を取り扱っていることはもちろんのこと、店頭やオンラインで、投資の基礎知識やNISA制度の仕組みの説明、具体的な商品の提案など、幅広いサポートを提供しています。

また、りそなグループアプリには、NISA制度でも利用できる「つみたてボックス」という独自の機能があり、資産運用の目的・目標金額・ゴール日などを設定するだけで、最適なコースを提案してくれるサービスを提供しています。「投資やNISAに興味はあるけどよくわからない」「漠然と不安」といった方でもご自身のお金を貯める目的から簡単に資産運用に踏み出せる仕組みとなっています。特にこれから投資を始めるという方はこの「つみたてボックス」でNISAを活用することがおすすめです。

まとめ

2024年から始まった新NISA制度では、制度の恒久化や非課税保有期間の無期限化、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になるなど旧制度から改善された点が多く、より活用しやすい制度となりました。

ただし、旧NISA制度で運用しているものを新NISAにロールオーバーできないこと、また、新NISAの成長投資枠では旧制度の一般NISAでの対象商品とは異なり、条件が追加されていること等には注意が必要です。

ご自身が現在行っている投資のスタイルや、これからどんな商品で運用したいかを踏まえて新NISA制度の活用方法を考えていくと良いでしょう。

新NISAではより多くの資産を、より長期にわたって非課税枠の中で運用できるようになったため、ぜひ新NISA制度を、積極的に活用していきましょう。

なお、りそなの「NISA口座」では

- アプリを使えば、NISA口座と投資信託口座が同時に開設できる

- インターネットの購入で1,000円からつみたて投資が可能

- 取引に応じて、りそなクラブポイントがたまる

など、NISAを気軽にはじめやすい特徴があることに加え、りそなの店舗なら口座の開設方法や購入商品について相談できるため、初心者の方でも安心して手続きを進めることができます。

また、りそなでは、Smart-iインデックスファンドシリーズという、シンプルでわかりやすく低コスト※な投資信託をご提供しています。

新NISA制度での運用商品を検討する際にはぜひチェックしてみてください。

- ※購入時・売却時の手数料がかかりません。また、信託報酬率(運用期間中にかかるコスト)は「長期・積立・分散投資に資する投資信託に関するワーキング・グループ」報告書で示された信託報酬の水準を下回っています。

ぜひ新NISAのご利用を検討してみてはいかがでしょうか。

本記事は2024年12月20日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。

NISAご利用にあたってのご注意事項

- 日本にお住まいの個人のお客さまで成年に達した方(口座開設年の1月1日時点)が口座を開設できます。

- NISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります(金融機関変更をした場合を除く)。金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか購入することができません。

- NISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。

- りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行でのNISA口座対象商品は株式投資信託のみです。

- NISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。

- NISA口座は中長期投資のための制度であることから、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しません。

- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、NISA口座での制度上のメリットは享受できません。

- 非課税年間投資枠は、つみたて投資枠(120万円)と成長投資枠(240万円)を併用することで年間360万円までとなります。

- 非課税保有限度額は、購入残高(簿価残高)で、1,800万円(うち成長投資枠の上限は1,200万円)となります。

- 解約ファンドの簿価分の非課税枠を、翌年以降新たな投資に再利用できます。

- つみたて投資枠においては、定期的かつ継続的に対象商品を購入いただきます。つみたて投資枠として1回限りとする購入は契約できません。

- つみたて投資枠を契約した日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとに、お名前とご住所を確認させていただきます。当該日より1年以内に確認できない場合は、対象商品の受入れができなくなります。

- 成長投資枠対象ファンドは、信託期間20年未満、毎月分配型、高レバレッジ型などは除外されます。