ZEH(ゼッチ)とは?ZEH住宅の基準やメリット・デメリット・補助金制度の内容

公開日:2022/02/04

更新日:2025/09/25

家を建てることを考えているけれど、「ZEH住宅にするべきだろうか」「そもそもZEH住宅とはどのような住宅を指すのか分からない」という方もいるでしょう。

ZEH住宅は、低炭素社会や人々の快適な暮らしの実現を目指す、政府のエネルギー基本計画にも目標数値が掲げられている地球に優しい住まいです。

この記事では、ZEH住宅の基準や種類、メリット・デメリットについて解説します。併せて、ZEH住宅の補助金制度の区分や申請方法の流れ、申請の注意点についてもご紹介します。

- 私が書きました

-

- 主なキャリア

-

元銀行員。若年層から高年層まで幅広い資産運用の提案を行う。メディアを通じて、より多くのお客さまに金融の知識を伝えたい気持ちが強くなり、退職を決意。

現在は、編集者として金融機関を中心にウェブコンテンツの編集・執筆業務に従事している。

- ※りそなグループが監修しています

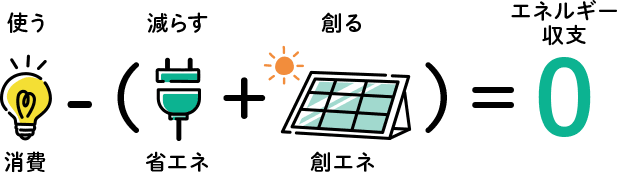

「ZEH」とはエネルギー収支をゼロ以下にする住宅

ZEHは、Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略語です。ZEH住宅は、太陽光発電による電力創出・省エネルギー設備の導入・外皮の高断熱利用などにより、生活で消費するエネルギーよりも生み出すエネルギーが上回る住宅を指します。

これは、日本が第一次エネルギーの約9割を輸入に頼るほどの低エネルギー自給率であることや、自然災害に対する国内エネルギー供給の強化などを鑑みた、政府推進の政策によるものです。

2025年4月から、すべての新築住宅に省エネ基準への適合が義務化されました。さらに政府は、2030年以降に建てられる新築の住宅について、ZEH水準を新築住宅の標準とすることを目指しています。

ではここからは、ZEHの要素、基準、種類を詳しく見ていきましょう。

ZEH住宅に必要な3つの要素

ZEH住宅は、以下の3つの要素をもとに成り立ちます。

省エネ

省エネ

家庭内で使用している電力量や稼働状況、太陽光発電による発電量などを確認するには、専用のシステム「HEMS(Home Energy Management System)」が必須です。また、LED照明や高効率の給湯システム、省電力稼働の冷暖房や換気システムなどで、無駄な電力を省くことが求められます。

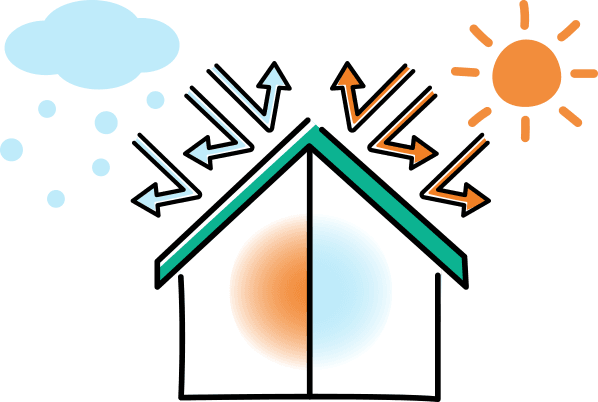

高断熱

高断熱

高性能の窓や高断熱材を利用した、エネルギー効率の良い住宅であることもZEH住宅の重要な要素です。断熱効果の向上により、今まで冷暖房に使用していたエネルギーが削減され、快適な住環境が作られます。

創エネ

創エネ

ZEHでは生活で消費するエネルギーよりも、生み出すエネルギーが多くなることを求められるため、太陽光発電などのエネルギーを生み出す設備の設置が必要です。

ZEHの基準

ZEHと認められるためには、以下の基準を満たす必要があります。

- 省エネにより、一次エネルギー消費量を20%以上削減

- 断熱等性能等級5以上

- 太陽光発電を設置し、省エネ+再エネにより、一次エネルギー消費量の削減率100%以上を確保

一次エネルギー消費量とは、その住宅の中で使用する設備機器の、1年間の消費エネルギーを合計した値です。たとえば、給湯機器、冷暖房機器、換気設備、照明器具などの消費エネルギーが含まれます。

断熱等性能等級とは、住宅の断熱性を評価するための指標です。等級1~7まで7つの段階があり、地域ごとに基準値が定められています。

ZEHの種類

ZEHは、省エネ+再エネによる一次エネルギー消費量の削減率により、以下の3種類に分けられます。

- ZEH(削減率100%)

- Nearly ZEH(削減率75%以上100%未満)

- ZEH Oriented(削減率75%未満)

前項でご紹介したように、ZEHでは「省エネ+再エネにより一次エネルギー消費量の削減率100%以上を確保する」ことが求められます。

しかし、住宅を建てる場所によっては、達成が難しい場合もあります。たとえば、雪の多い地域や、日当たりの悪い都市部の狭小地など、太陽光発電に不利な場所です。

そのような場所に住宅を建てる方も、平等にZEHの補助金や住宅ローン控除などの優遇を受けられるように、Nearly ZEH、ZEH Orientedは設けられました。

なお、ZEH Orientedは、太陽光発電などの再生可能エネルギーが未導入でも良いとされています。

ZEHよりも高い性能を持つZEH+

ZEH住宅には、ZEHよりも高性能なZEH+と呼ばれる住宅もあります。ZEH+の基準は、以下のとおりです。

- 省エネにより、一次エネルギー消費量を30%以上削減。

- 断熱等性能等級6以上。

- 「再生可能エネルギーの自家消費を拡大する設備・機器の設置」または「高度エネルギーマネジメント」のいずれかを採用。

また、ZEH+も一次エネルギー消費量の削減率によって2種類に分けられます。

- ZEH+(削減率100%以上)

- Nearly ZEH+(削減率75%以上100%未満)

ZEH住宅の5つのメリット

次に、ZEH住宅のメリットについて解説します。

一年中快適・健康に暮らせる

一年中快適・健康に暮らせる

ZEH住宅には、夏は涼しく冬は暖かい快適な環境で過ごせるメリットがあります。また、断熱性の高い住環境により、部屋同士の気温差が小さいことも特徴です。

特に冬の寒い季節は、急激な温度変化によって引き起こされる脳卒中や、心筋梗塞などのヒートショックの軽減につながります。

光熱費を抑えられる

光熱費を抑えられる

省エネ設備を導入し、断熱性能を強化したZEH住宅は、一般住宅ほどのエネルギーを必要としません。そのため、光熱費の負担軽減が期待できます。

また、ZEH住宅は太陽光発電の設置が必須です(ZEH Orientedを除く)。この「創エネ」の設備があることで、今後エネルギー価格が上がったとしても、家計への影響を抑えることが見込まれます。

さらに自家発電して使わなかった電力は、電力会社に売って収益を得ることも可能です。

災害に備えられる

災害に備えられる

太陽光発電と併せて蓄電池を設置すると、発電した電力を蓄えておくことができるため、災害などで停電が発生しても、電力の供給が可能です。

また、災害時は断水が発生することもあります。電気給湯器の設備を設置しておけば、断水時にタンクから一時的に水を取り出して使用することも可能です。

騒音や音漏れを低減できる

騒音や音漏れを低減できる

ZEH住宅に使用される断熱材のなかには、吸音効果に優れているものもあります。また、ZEH住宅は一般住宅より壁を厚くしたり、窓の断熱性を高めるために複層ガラスを使用したりするケースもあり、一般住宅に比べて遮音性が高いのが特徴です。

外から音が入りにくく、住宅内からの音も漏れにくいため、ストレスが少なく、快適に生活できるというメリットがあります。

高く売却できる可能性がある

高く売却できる可能性がある

住宅の省エネに対する取り組みを評価する指標の一つに、一般社団法人「住宅性能評価・表示協会」の「BELS」という認証制度があります。ZEH住宅は、BELSで高評価を得られるため、資産価値が高く見積もられ、将来売却する際にも高値で売れる可能性があります。

ZEH住宅の3つのデメリット

デメリットについても見ていきましょう。

天候によって発電量が

天候によって発電量が

変化する

太陽光発電は、太陽の光エネルギーによって電力を生み出します。曇りや雨などの天候の悪い日、日照時間の短い冬場は発電量が減少するため、常に安定した電力を得られない可能性があります。

また、余った電力は電力会社に売ることができますが、昨今の売電価格は減少傾向にあるため、以前のように収益を得るのは難しいでしょう。

設備投資や

設備投資や

メンテナンス費用がかかる

太陽光発電システムをはじめとする、各種省エネ機器を設置するには、設備投資費用がかかります。また、省エネ機器を長く使うためには、定期的なメンテナンス費用も必要です。

とはいえ、光熱費の削減効果や、ZEH住宅の資産価値が高く見積もられる可能性を考慮すると、長期的観点では省エネ機器にかかるコストは回収できると考えられます。

理想のデザインや間取りが実現できない場合がある

理想のデザインや間取りが実現できない場合がある

ZEH住宅は、省エネや創エネに必要な設備を導入するために、理想のデザインや間取りにできないこともあります。

ZEH Oriented以外は太陽光発電の設置が必須のため、特に屋根は、希望どおりにできないケースも考えられます。

ZEH住宅の

補助金制度とは

ZEH住宅には、国土交通省・環境省・経済産業省の連携により実施されている補助金制度があります。ここからは、補助金制度の区分と補助金申請の流れについて解説します。

【2025年度】戸建て住宅のZEH補助金制度は2区分

2025年度の戸建て住宅に対するZEH補助金制度は、「ZEH」と「ZEH+」の2つの区分があります。それぞれの住宅に対する補助金額は、以下のとおりです。

- 「ZEH」……定額55万円/戸

- 「ZEH+」……定額90万円/戸

このほかに、蓄電システムや直交集成板(CLT)、地中熱ヒートポンプ・システムなど、追加で補助を受けられる設備もあります。詳しくは、以下の資料をご覧ください。

出典:一般社団法人 環境共創イニシアチブ「令和7年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 公募要領〈個人申請編〉」(SII公開データ)

ZEH住宅の申請における

大まかな流れ

ZEH住宅の補助金制度は、それぞれに公募期間が定められています。交付の決定は申請の先着順のため、希望するZEH補助金制度の情報を随時確認し、公募が開始したら早めに申請しましょう。ZEH住宅の補助金制度の申請における、大まかな流れは次のとおりです。

- 1.ZEH認定ビルダー・プランナーに相談・設計

- 2.金融機関によるローン審査・契約

- 3.ZEH補助金の申請・審査・交付決定

- 4.着工・ZEH住宅完成後に実績報告書を提出

- 5.ZEH補助金の入金

ZEH補助金制度の利用では、地域ごとに定められた断熱性能のクリア、再生可能エネルギーシステムの導入などの細かな条件が決められています。また、工事代金は、決められた期間内に支払う必要もあることも覚えておきましょう。

補助金制度を利用する場合の注意点

ZEH住宅の補助金制度を利用する場合の注意点を見ていきましょう。

ZEHビルダー・ZEHプランナー登録の建築会社を利用する

ZEH住宅の建築会社の選択では、建築会社が「ZEHビルダー」または「ZEHプランナー」として登録しているかどうか、の事前確認が必要です。

これらの登録会社は、ZEH住宅の建築を認定された業者を指し、ZEHビルダーは工務店やハウスメーカーなどが、ZEHプランナーは設計事務所などが登録しています。

ZEH補助金申請後は設計の変更ができない

補助金制度を利用したZEH住宅の設計プランの作成では、エネルギー消費量や断熱効果を入念に細かく計算します。ZEH補助金制度では、申請した内容どおりの建築が求められるため、申請後の間取りや機器の変更はできません。

したがって、ZEH補助金制度の利用では、入念な検討を重ねたうえで設計プランを作成し、最終決定をしたあとに申請を行う必要があります。

ZEH補助金の最新スケジュールをチェックする

ZEH補助金制度は、種類によって申請時期や採択方式、補助金額が異なります。また、公募方法は先着順で、申請金額が予算に達成すると公募は打ち切られます。

希望のZEH補助金制度を利用するには、各省庁のホームページなどを確認し、常に最新情報を把握しておくことが大切です。

ZEH住宅ならりそなの住宅ローン

りそなでは、「カーボンニュートラル※」の実現に向けた地域社会のSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)に貢献するためにさまざまな取り組みを行っています。

その一環で、ZEH住宅などの環境配慮型住宅の購入・新築費用を借入れた方に向けた住宅ローン優遇プランを提供しています。

- ※カーボンニュートラル:温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引きゼロにする取組み

環境配慮型住宅向けの特別金利プラン(名称:SX金利プラン)

「SX金利プラン」では、ZEHなどの環境配慮型住宅の購入・新築費用をお借入れいただく方に向けて金利優遇を提供しており、適用金利からさらに年0.01%、金利が引下げられます。

ZEH住宅であれば光熱費を削減できるため、さらに住宅ローンの金利も優遇されれば、ランニングコストを大きく抑えることが期待できます。

利用条件として、対象の住宅(ZEH住宅、太陽光発電設備設置住宅、長期優良住宅)の新築・購入であることが分かる資料の写しが必要です。詳しくはお近くのりそな窓口にてご相談ください。

- りそな銀行・埼玉りそな銀行

- 関西みらい銀行

日照補償付き「りそなSX住宅ローン」

「りそなSX住宅ローン」は、ZEH住宅などの環境等配慮型住宅を購入される方におすすめできる商品です。

この商品では環境等配慮型住宅の購入費用をお借入れいただく方に、特別金利優遇(SX金利プラン)を適用いたします。さらに、太陽光発電を設置される場合は、3年間の日照保証サービスを提供するのも特徴です。

なお、日照保証サービスとは、お住まいの地域や住宅ローンのお借入れ時期に応じて設定する基準日照時間を下回った場合、りそながお客さまへ対し補償金をお支払いする制度です。

※りそな銀行・埼玉りそな銀行のみ

まとめ

今回は、省エネ・高断熱・創エネの3つの要素を持つ住宅、ZEH住宅について解説しました。ZEH住宅は、環境に優しいだけでなく、光熱費を抑えられる、災害に備えられるなど、住む人にとってもメリットがあります。

ただし、ZEH住宅は一般住宅に比べると、設備投資やメンテナンス費用がかかりますので、補助金や住宅ローンを上手に活用しましょう。

なお、ZEH補助金制度を利用する際は、細かな条件をすべてクリアしたうえで、公募のスケジュールにしたがって計画を進める必要があります。利用する際は、条件について事前に確認しましょう。

りそなの住宅ローンは、ZEH住宅のような環境配慮型住宅であれば、金利特別プランが適用できるだけでなく、会員制優待サービス「りそなSXメンバーズ」も利用可能です。詳しい優遇内容は、お近くのりそな窓口にてご相談ください。

窓口では、日中時間の取れない方もご利用しやすいように、平日17時以降や土・日・祝日も住宅ローンのご相談を受け付けています。Webにて事前審査もできますので、ぜひご利用ください。

- ※りそな銀行・埼玉りそな銀行のみ

- りそな銀行・埼玉りそな銀行

-

- 関西みらい銀行

本記事は2025年9月25日の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。