インドへの投資が注目されているって本当??投資信託で始める際のポイントを解説!

公開日:2025/03/04

「今一番経済成長が期待できるのはインド」といったニュースを耳にして、「投資先として良いのだろうか?」「どのように投資をしたらいいか?」と気になっている方も多いかもしれません。

実際にインドは、IT大国として急成長をしており、2028年にはGDP(国内総生産)で日本・ドイツを抜いて世界3位になると予測されています。※ただし、今後も急成長が期待できる国への投資はその分大きなリスクが伴うため、内容をしっかりと理解してから投資の判断をする必要があります。

- ※IMF「World Economic Outlook October 2024」より

そこで今回は、インドへの投資が注目されている理由や、投資信託でインドへの投資を始める際のポイントを解説していきます。

- 私が書きました

-

- キャリア:

-

2019年にりそな銀行に入社。2020年4月より、りそなアセットマネジメントにてWEBを通じた情報発信の主担当者としてホームページ/WEBサイトの構築に携わる。

現在は未来資産形成ラボにてポートフォリオ提案研修の講師や、資産運用の基礎知識についてのコラム執筆やコンテンツ制作等を行う。正しく学べて親しみやすい情報発信を目指して活動中。

- ※りそなグループが監修しています

インドが投資先として注目されている理由

インドが投資先として注目される理由は、やはり近年の経済成長の大きさと考えられます。

まずは、どうしてインドがこれまで大きな経済成長を成し遂げてきたのかについて見ていきたいと思います。

人口増加によって

若い世代が多い

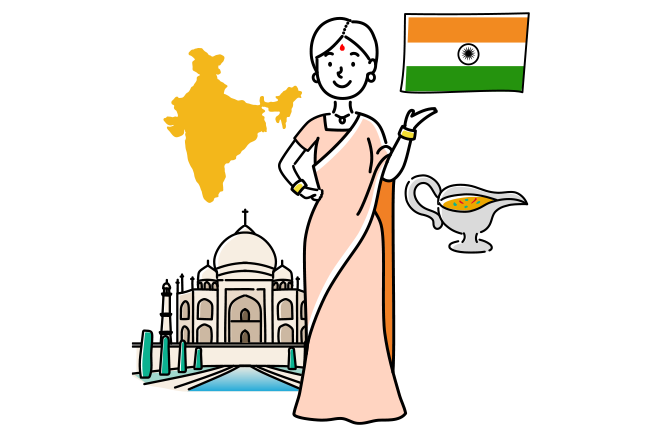

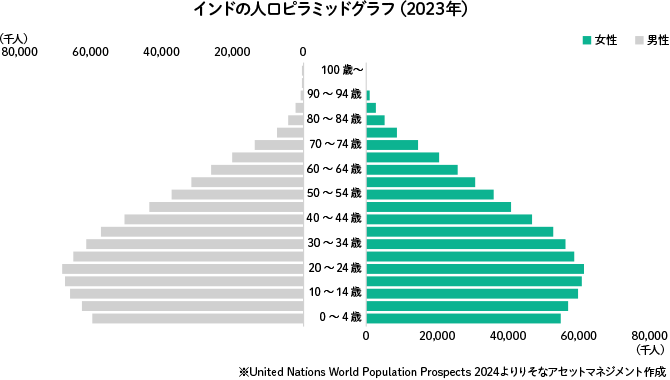

まず、何といってもインドはその人口の多さが投資先として注目されている理由の大きな一つとして挙げられます。世界人口白書2024によると、2024年、世界の人口は81億1,900万人ですが、そのうちインドは約14億4,170万人となっており、2022年に中国を抜いて人口世界一の国となりました。

- ※United Nations World Population Prospects 2024のデータよりりそなアセットマネジメント作成

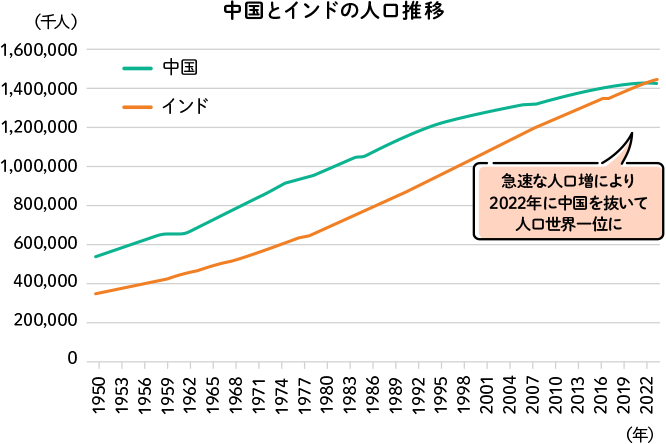

また、単に人口が多いだけではなく、その構成にも注目が必要です。

インドは、生産年齢人口(15歳~64歳)といわれる、生産に携わり、経済をメインで支える年齢の人口の比率が、子どもや高齢者、つまり、従属人口(14歳以下、65歳以上)に対して非常に多い時期にあります。若い人口が多いと、その分労働力が豊富であり、経済成長が促されることが期待されます。また、従属人口が少ないことは、教育費や社会保障費の負担が少ない状況ともいえることから、国の予算を経済政策に向けやすいともいわれています。簡単に言うと若い労働力となる層が多ければ多いほど、経済の成長に有利になる可能性が高いということです。

グラフは日本とインドの人口ピラミッドをそれぞれ示したものですが、比較すると、よりインドの生産年齢人口のボリュームが大きいことがお分かりいただけるかと思います。

このような状況のことを「人口ボーナス期」と呼び、日本では1950年~1970年頃の高度経済成長期がまさにこの人口ボーナス期と重なりました。

経済を優先する政策

また、インドの経済成長が期待されている理由は人口の問題だけではなく、これまで産業や経済に力を入れる政策がとられてきたことが挙げられます。

IT産業の発展

インドの初代首相ネルー氏が、1947年にイギリスの植民地から独立してすぐの1951年に「頭脳立国」をめざして、インド工科大学(IIT)を設立しました。この取り組みが一定の成果を出し、グローバルに活躍する人材を輩出しています。代表例としては、Googleのトップ、スンダー・ピチャイCEO等が有名です。

また、インドでIT産業が発達した独自の事情として、「カースト制度」と「イギリスの植民地としての歴史」が関係あるとも言われています。

インドでは古くから、カーストという階級制度があります。カーストとは、自分の出生と身分が結びつく文化であり、これにより職業が限定される場合があります。ところが、ITは最近できた職業であることから、このカーストに関係なく誰でもチャンスがある仕事という位置づけになっています。

貧困から脱出するため、出生に縛られない職業を手に入れるため、IT分野での成功を目指すというモチベーションが働きやすい社会であるといえるでしょう。

さらに、グローバルにIT分野で活躍するためには、英語が欠かせませんが、インドはかつてイギリスの植民地支配を受けてきた歴史があることから英語が準公用語となっており、言語的なハードルが比較的低かったという点も有利に働いたと考えられています。

このようにインドでは、国の政策と歴史・文化などの固有の条件が重なり、特にIT産業が発展してきました。

実際にインドの2023年のICT(情報通信技術)※1サービス輸出額は1,625億5,888万ドルとなっており、2000年からみて約32倍にまで輸出が拡大し、世界で2位の規模に成長しています。※2

- ※1ICT(Information and Communication Technology)とはIT(Information Technology)を拡張した用語で、通信技術を用いたコミュニケーションを実現する技術等を指します。

- ※2worldbank.org International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook and data files. より

モディ首相の経済政策

現在のインドのトップはナレンドラ・モディ首相です。彼は今回で3期目の政権となりますが、2014年の1期目から現在に至る10年以上にわたってインドの経済発展を強く推進する政策を打ち出してきました。

その大きなスローガンとなるのは、「メイク・イン・インディア(Make in India)」です。簡単に言うと、国内製造業の活発化を目指すもので、インフラ整備や規制緩和、法税制改革などを推進していきました。これまで、輸入に頼っていた産業を内製化し、新たな雇用の創出や貿易赤字の縮小、さらには輸出の拡大を行うことが狙いです。モディ首相は、インドの独立100周年となる2047年までに「インドの先進国入り」を目標として掲げています。

「メイク・イン・インディア」のスローガンのもと、インドは特定製品の基本関税の引上げや輸入規制を行うことで国内の製造業を育てる一方、インド国内に進出する外資企業に向けては多くの分野を開放し、法人税の引下げや優遇策をとることで、積極的に誘致を行い、経済成長を推し進めてきました。

なお、自動車メーカーであるスズキや、電機メーカーのパナソニックなどはインドに進出して成功した日本の企業として有名です。

インドでは、今後もこういった政策が維持されることが予想されるため、成長が期待されており、投資先として注目されているのです。

投資信託でインドに投資をする方法

さて、そんなインドに投資をしたいと思った場合ですが、実はインドの株式は、海外の投資家が個人で購入することができないルールとなっています。米国市場を通じて一部のインド個別株を購入する方法として米国預託証券(ADR)※と呼ばれるものはありますが、手軽に投資を行う手段としては、やはり投資信託の活用がおすすめです。

後ほど詳しくお伝えしますが、インドのような新興国への投資は、高いリターンを期待できる可能性がある分、リスクも相応に高くなります。したがって、まずは少額から、複数の銘柄に分散する形での投資、つまり投資信託での運用を考えると良いでしょう。

ここからは、インドの株式に投資を行う投資信託にはどのようなものがあるか、いくつかのカテゴリに分けてご紹介します。

- ※American Depositary Receiptの頭文字をとったもので、米国市場で取引できる外国株式のことを指します。海外の個人投資家の取引に規制がかかっている中国本土株、インド株、ブラジル株などは投資ができませんが、ADRを通じて一部の銘柄を購入することができます。

インドの株式のみに投資を行う投資信託

インドの経済成長を存分に享受したい!と考える場合、インドの株式のみに投資を行う商品がまずは候補になってくるかと思います。

インドの株式に投資をする

インデックスファンド

インデックスファンドとは、ある特定の指数に連動するような成果を目指して運用を行う投資信託のことです。例えば、日本の株で言えば日経平均株価と同じような値動きを目指す商品です。

最近はインドの成長が注目されていることから、インドの株式に投資を行うインデックスファンドというものも出てきており、「Nifty50指数」という指数に連動する商品が多いです。

「Nifty50指数」とはインド国立証券取引所(インド・ナショナル証券取引所)に上場している株式50銘柄で構成される株価指数のことで、HDFC銀行、ICICI銀行などの金融系企業や、タタ・コンサルタンシー・サービシズ、インフォシスなどのIT企業が上位にランクインしています。

また、先ほど紹介した日本の自動車メーカー、スズキの現地法人「マルチ・スズキ・インディア」も組入銘柄に入っています。

インドの経済成長を享受したいけど、値動きがわかりやすいものがいい、コストはできるだけ抑えたいという方はインド株のインデックスファンドが良いかもしれません。

インドの株式に投資をする

アクティブファンド

一方、アクティブファンドでインド株に投資を行うという方法があります。

アクティブファンドとは、インデックスファンドと異なり、ある指数を上回るようなパフォーマンスを目指すファンドです。

大きく経済成長しているインドの中でも、特に大きく成長等が期待できる企業をさらに厳選したいという場合、アクティブファンドから選ぶという方法があります。ただし、アクティブファンドはインデックスファンドで運用するよりも大きなリターンを期待できますが、その分大きく下落する可能性もあります。商品の特長もファンドによって大きく異なることから、購入前には商品についての理解をよく深めておくことが重要です。

新興国の株式に投資を行う投資信託

インドだけに投資をすることが可能な商品もある一方、新興国というもう少し大きなカテゴリで投資をする商品もあります。インドは確かに大きく成長している国ではありますが、IMFの世界経済見通し等※によると、他にも例えば中国やASEAN(インドネシア、フィリピン、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナムなど)の国も先進国と比較して経済成長率が高くなることが予想されています。インドだけではなく、せっかくなら他の新興国の経済成長も一緒に享受したいという場合には、新興国という資産クラスに投資を行う商品が選択肢となるかと思います。

また、新興国の株式というカテゴリであれば、NISAのつみたて投資枠を活用できることもメリットの一つです。

- ※IMF(国際通貨基金)の公表するデータ、経済産業省『通商白書2023 ASEAN インド』より

新興国の株式に投資を行う

インデックスファンド

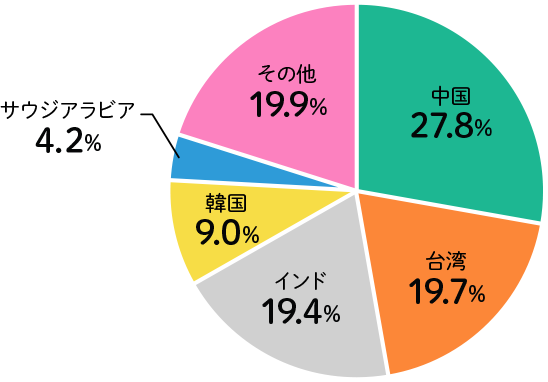

新興国全体の株式に投資を行うインデックスファンドは、対象となるインデックスも複数あり、現在NISAのつみたて投資枠の対象指数となっているのは下記の3つです。

- MSCI Emerging Markets Index

- FTSE Emerging Index

- FTSE RAFI Emerging Index

なお、この中で現在対象商品が最も多いMSCI Emerging Markets Indexで国別構成比を見てみると、中国が27.8%、台湾が19.7%、インドは19.4%、続いて韓国、サウジアラビア・・・となっています。(2024年12月末基準)

MSCI Emerging Markets Index の

国別構成比

(2024年12月末基準)

- ※MSCI社 MSCI Emerging Markets Index Fact Sheetよりりそなアセットマネジメント作成

この指数に連動するファンドを購入すれば、1つの商品で新興国24か国(2024年12月末時点)に投資をすることが可能となり、インドの株式にも約20%投資をすることができます。

アクティブファンド

また、新興国の株式に投資をするアクティブファンドに投資をするという方法もあります。アジア地域の国を投資対象とするアクティブファンド等からインドに投資を行うという選択肢です。

これもインドに単体で投資を行うアクティブファンドと同様、ファンドの中身によって投資する国や運用方針などが全く異なってきますので、どのような商品があるのかよく調べておくことが重要です。

「全世界」の株式に投資をするファンド

加えて、新興国やインドの株式に興味はあるけれど、どのくらいの比率で持てば良いかよくわからない、考えるのが面倒だというような場合には、まずは、全世界株式が投資対象となっている商品を購入するという選択肢もあります。

最近よく話題になっている、全世界株式の指数の一つであるMSCI-ACWIにおいて、国別構成比を見ると、新興国の比率は約9.8%、インドの比率は約1.9%です。

全世界株式の中での新興国やインドの比率は大きくないように感じられるかと思いますが、この比率は、今後の各国の企業の時価総額の大きさに応じて決定されるため、その時の各国の経済の規模に沿った構成比で、新興国を含む世界各国の株式に手軽に投資を行うことができます。

新興国にも投資をしてみたいけれど、新興国の投資信託をいきなり買うのは少し怖いという方は、全世界の株式に投資をする、という商品を検討してみても良いかもしれません。

このように、投資信託を使ってインドに投資をする方法は多くあり、ご自身が今どのような商品を持っているのか、またインドにどのくらいの比率で投資をしたいのか等により商品の内容を検討すると良いでしょう。

GDPで見るインドの今後の見通し

ここまで、インドが投資先として注目されている理由や、実際に投資信託でインドに投資をする方法についてお伝えしてきましたが、実際に投資をするとなった場合には、現在のインドの状況だけでなく、今後のインドの経済成長の見通しも気になるポイントかと思います。

インドは今後も経済成長が続くことが期待される

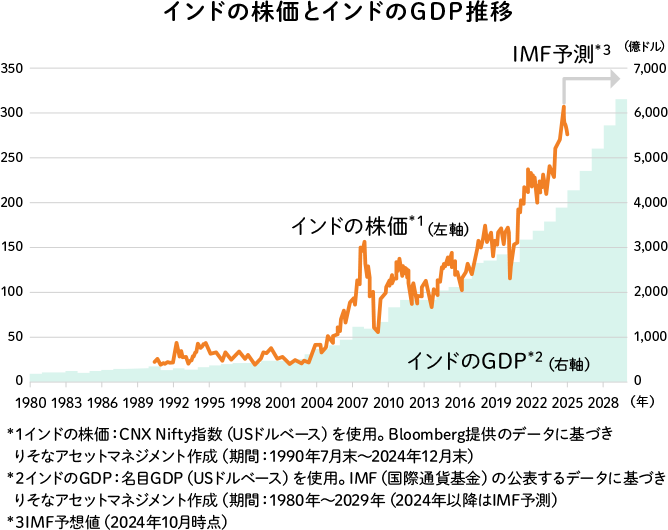

2025年のインドの名目GDPは、約4兆2,719億ドル、名目GDP成長率は約9.8%と予想されています。※

グラフは1990年からのインドの株式の値動きと1980年からのインドのGDPの推移を示したものです。

投資のリターンの源泉は経済成長であるため、インドのGDPの推移予想がグラフの通り右肩上がりであれば、インドの株価については、当然途中の値動きなどはあるものの、長期的にはGDPの成長率に比例する形で上昇していくことが期待できます。

- ※IMF「World Economic Outlook October 2024」のデータより

冒頭でも触れたとおり、IMFの世界のGDPの予想値では、インドは2026年には日本を抜いてGDP世界4位に、2028年にはドイツも抜いて3位になると出ています。

インドが今後も成長が期待できる投資先の一つといえることがわかるかと思います。

経済成長にあたり

懸念材料や課題も

ただし、これは今後インドが長期にわたって必ず順調に高い成長を続けるということを示しているわけではありません。

例えば、インドの目先の課題として、急激な経済発展の中で地域ごとの経済格差が拡大している点や若者の失業率の上昇が問題となっています。

そのほかにも、貿易赤字が解消していないことや、GDPに占める製造業の比率が「メイク・イン・インディア」の目標値にまだ到達できていないなどの課題もあり、これらがどのように解消されるかによって、今後の経済成長率の伸びにも影響が出てくる可能性があります。

インドの投資信託を始める際のポイント3つ

最後に、実際にインドに投資をする際に気を付ける点について、いくつかご紹介したいと思います。

新興国特有のリスクに注意

新興国はこれからの世界の経済成長を担う存在として注目されることも事実ですが、先進国への投資にはあまりない、カントリーリスクについて認識しておく必要があります。

例えば、新興国では、先進国に比べ、政治・経済、社会情勢の変化が大きくなりやすい場合があります。

具体的な内容については、いくつか種類があり、表に示したようなものが挙げられます。

横スクロールできます。

| 種類 | 内容 | 過去の具体例 |

|---|---|---|

| 政治リスク | 政変、戦争、テロ、暴動、政策変更等が要因となって発生 | 1997年 アジア通貨危機 2021年 ミャンマー民主化 など |

| 経済リスク | 経済危機、財政破綻、通貨暴落などが要因となって発生 | 2010年 欧州危機 2015年 中国人民元切り下げ など |

| 社会リスク | 民族紛争、宗教・文化対立、伝染病の蔓延等が要因となって発生 | 2016年 ベルギー連続テロ事件 など |

| 自然リスク | 地震、洪水、台風、干ばつなどの自然災害が要因となって発生するリスク | 2011年 タイ大洪水 2019年 ノートルダム大聖堂火災 など |

その他にも、直近では2022年に、ロシアによるウクライナ侵攻に対する西欧諸国の経済制裁の影響により、モスクワ証券取引所の取引が停止された出来事がありました。これにより、BRICSの1つとして注目されていたロシアの株式が大きく下落し、ロシア株に投資を行う投資信託の売買が停止になるというような事態も発生しました。

このように、新興国は、その国特有の政治や経済事情によって、急に株価の値動きが激しくなることがあるため、注意が必要です。

手数料は総経費率も確認

インドへの投資に限らず、投資信託を購入する際には必ず確認したい項目となりますが、ファンドの購入や運用にかかるコストがどのくらいなのかについてはあらかじめよく確認するようにしましょう。

特にインドの投資信託を購入する際に留意する必要があるのが、「キャピタルゲイン課税」です。これは、インド非居住者による保有有価証券の売却益に対して課される税金のことで、上場株式については12カ月未満保有した場合の売却益に対して20%、12カ月以上保有した場合の売却益に対して12.5%の税率が適用されることとなっています。(2025年1月末時点)

したがって、この分のコストが投資信託を通じた投資では、「その他費用」などとして追加的にかかります。

インド株式に投資を行う投資信託の手数料を確認する際には、信託報酬率だけでなく、その他費用も含めた総経費率も確認しましょう。

また、そもそも一般的に、新興国を投資対象とする投資信託は、先進国等を投資対象とする投資信託よりもコストが高くなる傾向があります。特に信託報酬は商品を購入してから運用している間かかり続けるランニングコストです。商品を選ぶ際に重視するポイントは人それぞれかと思いますが、できるだけコストを抑えることを重視したい場合にはアクティブファンドよりもインデックスファンドを検討するのが良いかもしれません。

集中投資を避けて、分散を意識

ここまで見てきたように、インドを含む新興国は大きな経済成長に伴い、高いリターンが得られる投資先として注目されていますが、やはり特有のリスクもあることなどから、値動きが大きくなりやすい傾向にあります。

また、前段でも記載の通り、経済成長を妨げる課題や懸念材料も当然存在します。

したがって、大きなリターンを得たいから・・・といってインドに一極集中するような投資の仕方は好ましくありません。

やはり基本的には、世界のさまざまな地域の株や債券に分散投資を行うという国際分散投資が、資産運用の王道といえるでしょう。

インドや新興国資産が気になるので投資したいという場合は、まずは、先進国の株や債券など基本的な資産にプラスするというイメージで、インドや新興国の投資信託の購入を検討すると良いかと思います。

まとめ

今回は、インド経済が大きく成長しており、投資先として注目が集まっている理由や背景について解説しました。また、実際に投資信託でインドに投資をする場合には、インドという国単体に投資を行う商品にするのか、新興国というカテゴリの中で投資を行うのか、という点やインデックスファンド・アクティブファンドのどちらで投資をするか、など商品を選択する上で複数のポイントがあります。

人によってどのような商品をどのくらい持てば良いかは異なりますが、ご自身の現在の投資信託の保有状況ともよく照らし合わせ、しっかりと資産の分散を意識して、インドへの投資を検討することがおすすめです。

なお、自分で判断するのが難しいという方は信頼できる金融機関の担当の方などに相談すると安心してインドへの投資を始められるのではないでしょうか。

なお、りそなの「NISA口座」では

- アプリを使えば、NISA口座と投資信託口座が同時に開設できる

- インターネットの購入で1,000円から積立投資が可能

- 取引に応じて、りそなクラブポイントがたまる

など、NISAを気軽に始めやすい特徴があります。

また、りそなの店舗なら口座の開設方法や購入商品について相談できるため、初心者の方でも安心して手続きを進めることができます。

ぜひNISAが話題になっている今、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

-

投資信託はアプリが便利

本記事は2025年3月4日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等または制度の改正等を保証する情報ではありません。

NISAご利用にあたってのご注意事項

- 日本にお住まいの個人のお客さまで成年に達した方(口座開設年の1月1日時点)が口座を開設できます。

- NISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります(金融機関変更をした場合を除く)。金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか購入することができません。

- NISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。

- りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行でのNISA口座対象商品は株式投資信託のみです。

- NISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。

- NISA口座は中長期投資のための制度であることから、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しません。

- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、NISA口座での制度上のメリットは享受できません。

- 非課税年間投資枠は、つみたて投資枠(120万円)と成長投資枠(240万円)を併用することで年間360万円までとなります。

- 非課税保有限度額は、購入残高(簿価残高)で、1,800万円(うち成長投資枠の上限は1,200万円)となります。

- 解約ファンドの簿価分の非課税枠を、翌年以降新たな投資に再利用できます。

- つみたて投資枠においては、定期的かつ継続的に対象商品を購入いただきます。つみたて投資枠として1回限りとする購入は契約できません。

- つみたて投資枠を契約した日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとに、お名前とご住所を確認させていただきます。当該日より1年以内に確認できない場合は、対象商品の受入れができなくなります。

- 成長投資枠対象ファンドは、信託期間20年未満、毎月分配型、高レバレッジ型などは除外されます。