長期優良住宅のメリット・デメリットは?認定条件と手続きの流れ

公開日:2023/02/16

更新日:2025/09/25

新築の戸建て住宅の購入を考えている方のなかには、「長期優良住宅とはなにか」「長期優良住宅のメリットやデメリットにはどのようなものがあるか」、などの疑問を持つ方もいるかもしれません。

購入する住宅が長期優良住宅に認定されると、税金の軽減や住宅ローンの金利優遇などのメリットを受けられます。

ただし、入居後も定期的なメンテナンスが必要になるため、十分に考慮したうえで「認定を受けるかどうか」を決めることが大切です。

この記事では、長期優良住宅の概要や認定戸数、認定を受けるための条件、メリット・デメリットを解説します。併せて、長期優良住宅の手続きの流れや、認定を検討する際のポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 私が書きました

-

- 主なキャリア

-

証券会社、銀行、保険会社など金融機関での勤務を経てFP事務所開業。より豊かに自分らしく生きるためには、「お金と向き合うこと」が大切との想いから、相談・執筆・講師として活動。知識だけでない経験を踏まえたアドバイス、そしてサポートを提供。

- ※りそなグループが監修しています

長期優良住宅とは

「長く住み続けるための性能を備えた住宅」のこと

長期優良住宅とは、「長く良好な状態で住み続けるための措置を講じた性能の高い住宅」を指し、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定されるものです。

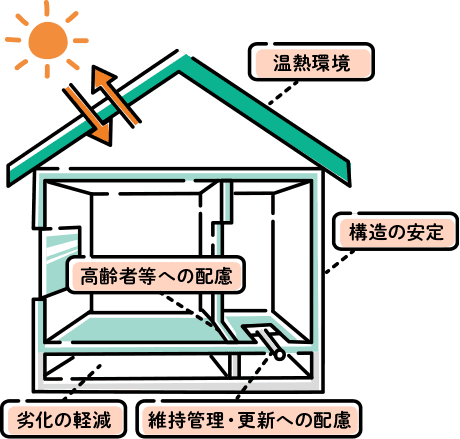

長期優良住宅のおおまかな認定基準は、以下のとおりです。

- 1.長期に使用するための構造および設備がある

- 2.一定面積以上の住戸面積がある

- 3.居住環境などへの配慮が行われている

- 4.自然災害への配慮が講じられている

- 5.維持保全の期間、方法を定めている

具体的な認定基準については、後ほど詳しく解説します。

長期優良住宅の認定戸数はどれくらい?

ここでは、長期優良住宅の認定戸数や伸び率の推移について解説します。

長期優良住宅の認定戸数

2024年度末時点での認定の累計数は以下のとおりです。

横スクロールできます。

| 対象 | 一戸建て | 共同住宅等 | 合計(累計) |

|---|---|---|---|

| 新築 | 169万4,243戸 | 4万1,565戸 | 173万5,808戸※1 |

| 増築・改築 | 1,798戸 | 65戸 | 1,863戸※2 |

| 既存 | 180戸 | 4戸 | 184戸※3 |

| 累計総合計 | — | — | 173万7,855戸 |

- ※1累計:2009年6月~2025年3月

- ※2累計:2016年4月~2025年3月

- ※3累計:2022年10月~2025年3月

出典:国土交通省「長期優良住宅の認定状況について(令和6年度末時点)」

共同住宅等を含めた新築住宅の長期優良住宅の認定数は累計約173万戸に達し、新築戸建ての着工戸数に対する割合は約4割を占めています。

長期優良住宅の認定率は毎年上昇

2019年度から2023年度までの一戸建て住宅における長期優良住宅の認定率は、毎年着実に上昇しています。

| 一戸建て住宅(割合) | |

|---|---|

| 2019年度 | 24.9% |

| 2020年度 | 25.5% |

| 2021年度 | 27.8% |

| 2022年度 | 29.3% |

| 2023年度 | 31.3% |

| 2024年度 | 39.3% |

出典:国土交通省「長期優良住宅の認定状況について(令和6年度末時点)」添付資料

2019年度の認定率は24.9%、以降5年連続で増加しており、2024年度(2025年3月末時点)は39.3%と約4割に達しました。このような継続的な認定率の向上は、制度の浸透と住宅性能への関心の高さを示しているといえるでしょう。

【新築戸建て】長期優良住宅の8つの認定基準

新築の戸建て住宅における長期優良住宅の認定を受けるための詳しい基準について、一般社団法人住宅性能評価・表示協会の資料をもとに見ていきましょう。

居住環境

居住環境

住宅の良好な景観や、その他の地域における住居環境の維持や向上に配慮されていることが求められます。

景観計画・地区計画・建築協定・景観協定・条例によるまちなみ等の計画などの区域内の場合は、これらの計画内容と調和を図らなければなりません。

住戸面積

住戸面積

長期優良住宅は、良好な居住水準を確保するため、一定以上の住戸面積が定められています。戸建て住宅の基準は75平方メートル以上とされ、階段部分を除き、少なくとも1階の床面積が40平方メートル以上必要です。

省エネルギー性

省エネルギー性

住宅の断熱性能などを高め、冷暖房の負荷を軽減する省エネルギー性能が以下の基準を満たす必要があります。

断熱等性能等級「等級5」かつ一次エネルギー消費量等級「等級6」

劣化対策

劣化対策

住宅が劣化対策等級(構造躯体等)「等級3」に該当し、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造に応じた基準のクリアも必要です。また、数世代にわたって居住できることが求められます。

耐震性

耐震性

極めて稀に発生する地震において、住宅を継続利用するための改修がしやすいように、損傷レベルの低減が求められます。

住宅品質確保促進法(品確法)に定める免震建築物に該当すること、または住宅の構造などによって耐震等級1~3(倒壊等防止)に該当する必要があります。

維持管理・更新の容易性

維持管理・更新の容易性

耐用年数が短い配管設備において、メンテナンスや定期点検を容易に行うための必要な措置が講じられていなければなりません。なお、新築戸建て住宅の基準は、維持管理対策等級(専用配管)「等級3」です。

維持保全計画

維持保全計画

住宅を長く使用するために、以下の3点における定期点検や補修などに関する計画を立てる必要があります。

- 住宅の構造耐力上主要な部分

- 住宅に設ける給水または排水のための設備

- 住宅の雨水の浸入を防止する部分

災害配慮

災害配慮

災害が発生する危険性のある地域では、その危険性の高さに応じて所管行政庁が定めた措置を講じなければなりません。災害配慮の措置については、長期優良住宅を申請する所管行政庁に確認してください。

長期優良住宅の

5つのメリット

ここからは、長期優良住宅の5つのメリットについて解説します。

長期にわたり安全かつ快適な暮らしができる

長期にわたり安全かつ快適な暮らしができる

長期優良住宅は、長期にわたり安全かつ快適な暮らしができるほか、数世代にわたって住み続けることもできます。

これは、劣化対策や災害対策が講じられていることや、高い耐震性能や省エネルギー性能を併せ持っていることが理由です。

長期優良住宅は長く住むことを前提に造られているため、資産価値が落ちにくく、売却する際も一般住宅に比べ高値が付きやすくなります。

税の特例措置がある

税の特例措置がある

長期優良住宅の税の特例措置は、以下のとおりです。

2025年12月31日までに

入居した場合

2025年12月31日までに長期優良住宅(新築)に入居した場合、所得税減税特例措置の対象となります(住宅ローン減税では、所得税から控除しきれない場合は住民税も減税)。

| 住宅ローン減税 |

|

|---|---|

| 投資型減税 |

|

若者夫婦世帯とは、19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯のことです。そのほか、床面積や所得など適用を受けるための要件を満たす必要があります。なお、住宅ローン減税と投資型減税は併用できません。

2026年3月31日までに

新築した場合

- 2026年3月31日までに新築された長期優良住宅の特例措置は、次のとおりです。

-

横スクロールできます。

固定資産税 減税措置(1/2減額)の適用期間の延長 - 戸建て5年間(一般住宅3年間)

- マンション7年間(一般住宅5年間)

不動産取得税 課税標準からの控除額の増額 - 控除額1,300万円(一般住宅1,200万円)

2027年3月31日までに

取得した場合

横スクロールできます。

| 登録免許税 | 税率の引下げ |

|

|---|

長期優良住宅を新築・未入居の住宅用家屋を取得した場合の所有権保存(移転)登記の税率は、一般住宅特例よりもさらに税率が引下げられます。

住宅ローン金利が

住宅ローン金利が

引下げられる

長期優良住宅の取得による住宅ローンの特例措置には、以下の2つがあります。

| フラット35S(金利Aプラン)および 維持保全型 |

|

|---|---|

| フラット50 |

|

- ※1借入申込み時に夫婦であり、借入申込み年度の4月1日において夫婦のいずれかが40歳未満である世帯

- ※2借入申込み年度の4月1日において18歳未満である子

地震保険料が割引きされる

地震保険料が割引きされる

認定基準に耐震性がもとめられる長期優良住宅では、耐震等級割引、または免震建築物割引のいずれかに該当する場合、所定の確認資料を提出することで地震保険料の割引を受けられます。

| 耐震等級割引き |

|

|---|---|

| 免震建築物割引き |

|

「子育てグリーン住宅支援事業」の補助金が受けられる

「子育てグリーン住宅支援事業」の補助金が受けられる

子育てグリーン住宅支援事業では、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などを対象に、耐久性や環境性能、維持管理等の認定基準をみたした新築住宅の取得や住宅の省エネリフォーム等への支援として補助金が交付されます。

2050年のカーボンニュートラル実現を目指しつつ、省エネ性能が高く、長期的な居住や維持管理に優れた優良住宅の促進を目的としています。

なお、支援対象は子育て世帯または若者夫婦世帯です。

長期優良住宅に認定された子育て世帯・若者夫婦世帯の新築住宅には、80万円の補助金が支給されます。また、既存住宅を解体して建て替える場合は、20万円が加算されます。

長期優良住宅の

3つのデメリット

長期優良住宅の購入では、デメリットについても十分に考慮しましょう。

長期優良住宅の認定を

長期優良住宅の認定を

受けるために時間・

手数料がかかる

長期優良住宅の申請は、着工前に行わなければなりません。申請の手続きは、所定の手順を踏む必要があるため、時間がかかる点に注意が必要です。

また、申請では申請先の所管行政庁や状況によって異なる手数料が発生します。

一般住宅より建設費が高くなる可能性がある

一般住宅より建設費が高くなる可能性がある

長期優良住宅の認定を受けるためには、高い耐震性能や省エネルギー性能の充実、劣化対策などが必要です。長期優良住宅として適切な設計や良品質な材料の使用(調達)などにともない、一般住宅に比べると建設費用が高くなる傾向があります。

入居後も定期点検・メンテナンスが必要

入居後も定期点検・メンテナンスが必要

長期優良住宅の工事が完了し、入居後も認定を受け続けるためには、維持保全計画に従った定期点検やメンテナンスが必要です。

維持保全計画による定期点検では、住宅の維持保全が必要な期間は30年以上、点検時期の間隔は10年以内などと定められています。

住宅の維持保全を怠る、改善命令に違反するなどした場合は、長期優良住宅の認定の取り消しや、補助金や優遇を受けていた税金の返還を求められることがあります。

長期優良住宅の認定手続きの流れ

長期優良住宅の認定手続きは、建築主や分業事業者などが申請者となり、工事着工前に行います。ここからは、長期優良住宅の認定手続きの流れについて見ていきましょう。

長期使用構造等であるかの確認申請

長期使用構造等であるかの確認申請

確認申請書または設計住宅性能評価申請書と、添付図書(設計内容説明書、各種図面、計算書等)を登録住宅性能評価機関に提出し、確認書等を取得します。

認定申請

認定申請

認定申請書と添付図書(確認書等、各種図面、その他の必要な書類)をそろえて、所管行政庁へ認定申請します。同時に建築確認審査を希望する場合は、建築確認に関する申請図書も必要です。

一般的に、申請は工事着工前に行う必要があります。申請方法はオンラインまたは窓口提出のいずれかです。

認定通知書の交付

認定通知書の交付

基準を満たせば行政庁から長期優良住宅として認定され、認定通知書が交付されます。

工事着工

工事着工

認定内容に基づいて工事を開始します。途中で設計変更があれば、着手前に所管行政庁への変更申請が必要です。

工事完了報告

工事完了報告

工事終了後には、認定計画どおりに完了した旨を報告します。工事完了報告は原則として必須です。

長期優良住宅を検討するときのポイントは?

長期優良住宅は、一般住宅より建築費が高くなる、入居後のメンテナンスに手間がかかるなどの可能性があるため、費用対効果が得られずに後悔する場合があります。

そのため、長期優良住宅の認定は、将来の生活も見据えて十分に考慮したうえで決定しなければなりません。

また、長期優良住宅の認定を受ける場合は、実績のある工務店や住宅会社の選択が重要です。長期優良住宅の実績があれば、建築における技術力の高さや、長期優良住宅の手続きについての豊富な知識が期待できます。

まとめ

長期優良住宅は、長期に安全かつ快適に住むことを目的とする、環境にも配慮された住宅です。長期優良住宅の購入を考える際は、メリット・デメリットを十分に把握し、将来に向けての長期的な居住スタイルや、住宅維持のための運用を考える必要があります。

りそなの住宅ローン「SX金利プラン」では、長期優良住宅などの、環境配慮型住宅を購入する方への特別金利優遇を提供しています。また、「りそなSX住宅ローン」もご用意しており、太陽光発電設備設置住宅には、お借入後3年間の日照補償もお付けしています。

さらに、「りそなSX住宅ローン」でお借入れいただいた場合は、会員制優待サービス「りそなSXメンバーズ」もご利用いただけます。長期優良住宅の購入をお考えの際は、りそなへご相談ください。

- りそな銀行・埼玉りそな銀行

- 関西みらい銀行

本記事は2025年9月25日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。