遺産相続手続きの流れとは?主な方法・期限別のタスク・必要書類

公開日:2022/06/23

更新日:2025/03/24

遺産相続手続きは一生に何度も経験するものではなく、「何から始めれば良いのかわからない」と戸惑う方もいるかもしれません。

遺産相続手続きには期限が定められているものがあり、期限を過ぎると不利益となる可能性があります。手続きごとの期限を明確に把握しておくことが、スムーズな相続への第一歩です。

この記事では、遺産相続手続きの全体的な流れをわかりやすく整理し、期限ごとに必要な作業や早急に取りかかるべきポイントを詳しく解説します。

- 私が書きました

-

- プロフィール:

-

『謙虚な上座』をモットーに経営者のビジョンを実現させる税理士。1968年1月、愛知県津島市生まれ。明治大学政治経済学部卒業後、信託銀行に就職したが銀行再編成を機に退職し、税理士だった祖父への憧れから会計事務所で働きながら資格を取得し、平成27年10月に独立開業。『1,000社の中小企業を黒字化し100年続く企業にすること』を事業ミッションに掲げ、お客様の望む未来の理想を明確にし、その実現を全力でサポートする安心パートナーを目指し、経営計画書の作成や会計・税務・経営のアドバイスを行い、多数の創業支援や、経営者の意思決定を支援した豊富な経験を持つ。

- 資格:

-

- 税理士

- 宅地建物取引士

- SP融資コンサルタント

- キャッシュフローコーチ

- スモールM&Aアドバイザー

- スキューバダイビングライセンス

- アチーバス認定トレーナー

- ※りそなグループが監修しています

遺産相続の方法は主に3つ

相続とは、亡くなった人の財産などの権利・義務を、残された家族などが引き継ぐことです。相続では「被相続人(亡くなった人)」と「相続人(財産などを引き継ぐ人)」という呼び方が用いられます。

遺産相続の主な方法は「法定相続」「遺言相続」「遺産分割協議による相続」の3つです。

法定相続

法定相続とは、民法で定められた相続人の範囲や順位、相続分に基づいて遺産を分配する方法です。

法定相続人には、常に相続人となる「配偶者」と、血縁関係のある「血族相続人(子、親、兄弟姉妹など)」が含まれます。同じ順位の血族が複数いる場合、全員が法定相続人となり、遺産を分け合うことが必要です。ただし、上位の順位に法定相続人がいる場合、下位の順位にいる者は法定相続人になりません。

また、法定相続人の範囲は厳密で、内縁関係の配偶者や離婚した元配偶者は含まれない点に注意が必要です。

遺言相続

遺言相続とは、亡くなった人(被相続人)が生前に作成した遺言書に基づいて遺産を分配する方法を指します。

遺言書の内容は法定相続よりも優先され、被相続人が自分の意思で財産を配分できるため、内縁関係者や血縁関係にない人・団体にも遺産を渡すことが可能です。また、特定の財産を特定の人に相続させるなど、相続人同士による争いを防ぐ効果もあります。

遺言書の種類は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。それぞれ作成方法や要件が法律で定められており、効力を持つためには条件を満たす必要があります。

遺産分割協議による相続

遺産分割協議とは、相続人全員が話し合いによって遺産の分け方を決め、合意内容を文書化する方法です。

遺産分割協議は、遺言書がなく法定相続分と異なる遺産分割を希望する場合や、遺言書に記載されていない財産が判明した場合に行う必要があります。また、遺言書が存在している場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる分け方での遺産分割が可能です。

ただし、遺産分割協議の結果は、相続人全員が参加していない場合は無効となるため、全員の参加と同意が欠かせません。

遺産相続手続きの

全体の流れ

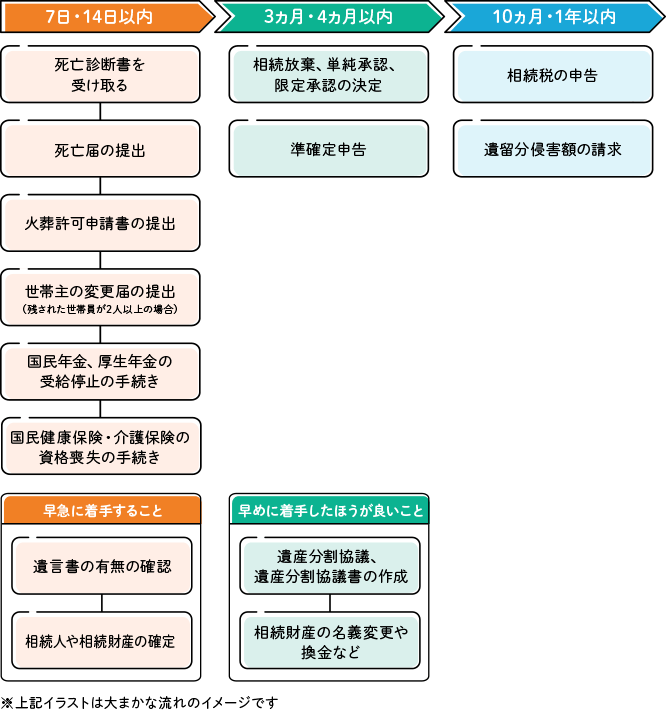

まずは、遺産相続に関する手続きの概要を把握しておきましょう。下記の表は、相続発生から1年以内に必要な遺産相続手続きの流れを、期限別にまとめたものです。

横スクロールできます。

| 期限 | 手続きの内容 | 主な手続き場所 |

|---|---|---|

| 7日・14日以内 | 死亡診断書を受け取る | ― |

| 死亡届の提出 | 市区町村役場 | |

| 火葬許可申請書の提出 | 市区町村役場 | |

| 世帯主の変更届の提出(残された世帯員が2人以上の場合) | 市区町村役場 | |

| 国民年金、厚生年金の受給停止の手続き | 年金事務所等 | |

| 国民健康保険・介護保険の資格喪失の手続き | 市区町村役場 | |

| 早急に着手すること | 遺言書の有無の確認 | 公証役場等 |

| 相続人や相続財産の確定 | 市区町村役場、金融機関等 | |

| 3ヵ月・4ヵ月以内 | 相続放棄、単純承認、限定承認の決定 | 家庭裁判所(単純承認を除く) |

| 準確定申告 | 税務署 | |

| 期限はないが早めに 着手したほうが良いこと |

遺産分割協議、遺産分割協議書の作成 | ― |

| 相続財産の名義変更や換金など | 法務局、金融機関等 | |

| 10ヵ月・1年以内 | 相続税の申告 | 税務署 |

| 遺留分侵害額の請求 | ― |

次章からは、この表に基づいて、期限ごとに必要な手続きを詳しく解説します。

遺産相続手続き|

7日・14日以内に行うこと

相続が発生してから「7日以内」と「14日以内」の手続きについて、それぞれ解説します。

死亡日または相続開始を知った日から7日以内

死亡診断書を受取る

被相続人が死亡した事実を法律的・医学的に証明するために、死亡診断書を交付してもらいます。被相続人が何らかの疾病のために通院や入院をしていて、その疾病が原因で死亡した場合、担当医師が死亡診断書を発行します。

突然死や不明死、事故死などの場合は、警察による検死が必要となり、検死の終了後に死体検案書が交付されます。

死亡診断書や死体検案書は、生命保険や公的年金など、その後の手続きで必要になる場合があるため、最低でも5枚以上のコピーを取って保管しておきましょう。

死亡届の提出

死亡届は、一般的に死亡診断書と一緒に医師から渡されます。必要事項を記入後、死亡診断書と併せて、以下の市区町村役場へ提出してください。

- 死亡者の死亡地

- 死亡者の本籍地

- 届出人の所在地の市役所、区役所、町村役場

火葬許可申請書の提出

火葬許可申請書は、遺体を火葬するために必要な「火葬許可証」を受け取るための書類です。市区町村役場などの窓口に設置されているため、死亡診断書や死亡届を提出する際に一緒に提出しましょう。

火葬許可申請書が受理されたあとに発行される「火葬許可証」は、火葬の際に火葬場の管理事務所に提出してください。

死亡届や火葬許可申請書の提出は、葬儀会社の協力が得られる場合もあるので、確認してみてください。

死亡日または相続開始を知った日から14日以内

世帯主の変更届の提出

世帯主が亡くなり、残された世帯員が2人以上いるときは、「世帯主変更届」を市区町村役場へ提出します。

ただし、世帯員が1人だけになった場合や、残された家族が15歳未満の子どもと親権者のみという場合のように、次の世帯主が明白であるときは提出する必要はありません。

国民年金・厚生年金の

受給停止の手続き

生前に、被相続人が国民年金や厚生年金を受給していた場合、年金相談センターまたは年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出します。国民年金の手続きの期限は14日以内ですが、厚生年金は10日以内のため注意してください。

被相続人が日本年金機構にマイナンバーの登録をしていた場合は、「年金受給権者死亡届」の手続きを省略できます。

国民健康保険・介護保険の資格喪失の手続き

国民健康保険や後期高齢者医療保険の資格喪失手続きも、14日以内に行わなければなりません。被相続人が介護保険被保険者証を所有していたときは、「介護保険資格喪失届」を市区町村役場へ提出するとともに、介護保険被保険者証の返却が必要です。

遺産相続手続き|

早急に着手すること

遺産相続手続きにおいて、早急に着手する必要がある内容について解説します。

遺言書の有無の確認

遺産相続手続きでは、まず被相続人が遺言書を残しているかどうかの確認が重要です。遺言書が見つかれば、原則その内容に従う必要があります。

遺品を丁寧に調べるほか、公証役場や法務局で、遺言書の有無を確かめましょう。

なお、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。ただし、公正証書遺言ほか法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される遺言書情報証明書は、検認の必要はありません。

相続人や相続財産の確定

遺産相続では、相続人の確定や相続財産がどれくらいあるのかを調査しておかなければなりません。

先述のとおり、民法において、被相続人の財産を相続できる人を「法定相続人」と呼びます。法定相続人の調査や確定をするには、被相続人が出生してから死亡するまでの、すべての戸籍謄本が必要です。

被相続人に子どもがいない場合は、被相続人の両親、さらには祖父母の戸籍が必要となるケースもあります。また、兄弟姉妹や甥姪が法定相続人となる場合は、調査に多少時間がかかるかもしれません。

相続財産とは遺産のことを指し、相続財産の対象になるものには、現金・預貯金・不動産・株式などがあります。プラスの財産だけでなく、保証債務・借入金・ローンなどのマイナスの財産も、相続財産に含まれることを覚えておきましょう。

遺産相続手続き|3ヵ月・4ヵ月以内に行うこと

次に「3ヵ月以内」と「4ヵ月以内」に必要な手続きについて見ていきましょう。

死亡日または相続開始を知った日から3ヵ月以内

相続放棄、単純承認、限定承認

の決定

遺産相続には、以下3つの方法があります。

- 相続放棄:一切の相続権利を放棄する

- 単純承認:プラスの財産とマイナスの財産をともに受け継ぐ

- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐ

相続放棄と限定承認の決定は、死亡日または相続の開始を知った日から3ヵ月以内に行う必要があり、両者とも家庭裁判所で手続きを行います。

限定承認においては相続人全員の合意が必要です。期限に間に合わせるためにも、相続財産の調査や話し合いを早めに行うように心がけましょう。

なお、相続発生後、被相続人の預貯金などの財産を解約して相続人自身のために使用した場合は、単純承認とみなされるため注意してください。

死亡日または相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内

準確定申告

被相続人が個人事業主などで、生前に確定申告をしていた場合、被相続人の準確定申告を行います。準確定申告とは、亡くなった年の1月1日から死亡日までに確定した所得にかかる、所得税の申告のことです。

一般的な確定申告の期限は3月15日のため、3月15日以前に亡くなった場合は、前年の確定申告を済ませているかどうかも併せて確認しましょう。

遺産相続手続き|早めに着手したほうが良いこと

遺産相続手続きのなかには、期限はないものの、スムーズに進めるために早めに着手したほうが良いものもあります。

具体的に挙げられるのは「遺産分割協議・遺産分割協議書の作成」と「相続財産の名義変更や換金など」です。

遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

法定相続人と相続財産の確定後、遺産分割協議・遺産分割協議書を作成します。先述のとおり、遺産分割協議とは、遺言がない場合や遺言以外の内容で遺産を分割する際に、「誰が何をどれだけ相続するのか」を決める話し合いのことです。遺産分割協議は相続人全員の参加が原則ですが、参加が難しい法定相続人がいる場合は、後見人などの代理人を立てて協議を行います。

また、遺産の分割について相続人間で話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所で調停による分割を試み、それでも解決しない場合は審判によって分割の内容が判断されます。

内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。

相続財産の名義変更や換金など

遺産分割協議が終了したら、相続人は不動産や預貯金などの名義変更や、相続財産の換金などを行う必要があります。

なお、2024年4月1日以降、不動産を相続によって取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。

遺産相続手続き|10ヵ月・1年以内に行うこと

最後に「10ヵ月以内」と「1年以内」に必要な手続きを解説します。

死亡日または相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内

相続税の申告・納税

相続税の申告期限は、死亡日または相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。相続税の申告には、相続人や相続財産の確定、各相続人の納税金額の算出が必要です。

そのため、前述の「早めに着手したほうが良いこと」を済ませておくとともに、納税資金が確保されているかどうかを確認しておいてください。とはいえ、相続税の納税額が決定したとしても、相続財産のうち特に不動産が多くを占めるなど、納税資金の確保が難しい場合は、延納や物納制度の利用も検討できます。

相続税の申告が必要とされる場合でも、「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用により相続税がかからないケースがあります。以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

なお、相続税の申告・延納・物納・相続税の特例などの利用は、相続人である納税者が自ら判断し、手続きを行わなければなりません。相続税に関する手続きが難しいと感じたら、専門家に相談することをおすすめします。

死亡日または相続開始を知った日から1年以内

遺留分侵害額の請求

遺留分侵害額の請求期限は、死亡日または相続開始を知った日から1年以内です。遺留分侵害額の請求とは、法律上で法定相続人が最低限取得できる、一定割合の相続財産を主張する権利を指します。

たとえば、被相続人の遺言によって、すべての相続財産が法定相続人である配偶者や子どもではなく、他人へ移るとしましょう。つまり、遺言に従うと配偶者と子どもは、相続財産を一切受取れないというケースです。

このような場合、配偶者や子どもは遺留分を侵害している人に対し、最低限取得できる一定割合の相続財産について遺留分侵害額の請求ができます。

遺留分侵害額の請求権は、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったとき、または相続開始から1年で時効を迎えます。加えて、相続が発生したことを知らなかった場合でも、相続開始から10年経過すると遺留分侵害額の請求権は消滅するため注意が必要です。なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺産相続手続きの

主な必要書類

遺産相続手続きに必要な書類のうち、主なものを紹介します。

ただし、状況によってはここで挙げる以外の書類が必要になる場合もあるため、不明な点があれば専門家に相談しましょう。

横スクロールできます。

| 手続き等 | 必要書類 |

|---|---|

| 遺産分割協議書の作成 |

|

| 相続税の申告 |

|

| 不動産の相続手続き |

|

なお、相続手続きをスムーズにするために相続関係を一覧に表した図と戸除籍謄本等を登記所にて提出し、登記官に確認をうけた法定相続情報一覧図の写しの交付を受け、戸除籍謄本に代わりとすることもできます。

まとめ

遺産相続手続きをスムーズに進めるには、全体の流れを把握し、期限内に必要な手続きを終えることが大切です。死亡届の提出や年金の手続きといった初期対応から、相続税の申告まで、適切な準備と対応が求められます。

相続手続きを進めるなかで不明点や難しい部分があれば、専門家のサポートを受けることも一つの方法です。

りそなの「遺産整理業務(相続手続代行サービス)」では、経験豊富な社員が財産目録の作成や遺産分割手続きをお手伝いいたします。また、ご希望に応じて司法書士や税理士などの専門家をご紹介し、戸籍謄本の取得などもサポートします。相続税の納付代行も可能です。

相続税の申告の必要がなく、相続人が5人以下などの条件を満たす場合は、より簡易でお得な「相続手続安心パック」もありますので、お気軽にりそなへご相談ください。

自分に相続手続代行サービスは

必要?

まずはお気軽にご相談ください

本記事は2025年3月24日時点の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等または制度の改正等を保証する情報ではありません。