自転車事故にあったらどうする?発生時の対応や接触事故防止のためのルール

公開日:2024/08/27

自転車利用者のなかには、一般的に事故がどのような状況・原因で発生するのか、もしも事故にあった場合、どのように対応したらいいのかわからない方もいるかもしれません。自転車事故が起きた際には、まずは警察への通報や救急措置、相手の連絡先の確認などが重要です。

本記事では、自転車事故の発生状況の紹介、および事故にあったときの対応方法や自転車事故を防ぐためのルール、自転車保険の義務化について解説します。

- 私が書きました

-

- 主なキャリア

-

生命保険会社にて15年勤務した後、ファイナンシャルプランナーとしての独立を目指して退職。その後、縁があり南フランスに移住。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。生きるうえで大切な夢とお金のことを伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。

- ※りそなグループが監修しています

自転車事故の現状について

まずは、自転車事故の現状について見ていきましょう。

自転車の事故件数と

全交通事故に占める割合

警察庁が公表している「自転車関連交通事故の状況」によると、2022年度における自転車関連事故件数は6万9,985件、自転車乗用中の死者・重症者数は6,659人でした。これらの数は、ともに2003年以降減少傾向にあります。

一方、全交通事故に占める自転車関連事故の割合は年々増加しており、2022年度は23.3%と2003年以降で過去最高という状況です。

自転車事故は若年層や

高年齢層に多い

2022年度の自転車関連事故件数6万9,985件のうち、自転車事故の最も多い年齢層は10~19歳です。全自転車事故の26.0%を占める1万8,193件の事故が当年齢層で発生しています。

また、60歳以上の層を合計した事故件数の割合は全体の22.9%を占めています。このことから高年齢層の自転車関連事故件数も多いといえます。

- 【年齢層別における自転車関連事故件数と割合(2022年)】

-

年齢層 事故件数 割合 10歳未満 1,644件 2.3% 10~19歳 1万8,193件 26.0% 20~29歳 9,780件 14.0% 30~39歳 8,231件 11.8% 40~49歳 8,343件 11.9% 50~59歳 7,855件 11.2% 60~69歳 5,361件 7.7% 70~79歳 6,553件 9.4% 80歳以上 4,025件 5.8% 全年齢計 6万9,985件 100% - 出典:警察庁「自転車関連交通事故の状況」をもとに筆者作表

対自動車の接触事故が

約8割

自転車事故の相手当事者は、自動車が最も多く2022年の自転車事故件数の約8割を占めています。

- 【相手当事者別 自転車関連事故件数と割合(2022年)】

-

相手当事者 事故件数 割合 自動車 5万5,471件 79.3% 相手なし 4,453件 6.4% 軽車両 2,947件 4.2% 歩行者 2,905件 4.2% 対象外当事者 1,762件 2.5% 原動機付

自転車1,703件 2.4% 物件等 744件 1.1% 全相手当事者計 6万9,985件 100% - 出典:警察庁交通局「自転車関連交通事故の状況」をもとに筆者作表

さらに原動機付自転車や軽車両、自転車同士などを加えた車両同士の自転車事故は合計約6万1,000件発生しており、全体の9割近くという状況です。

なお、車両同士の自転車事故が起きた際の状況は「出会い頭」が最も多く、約半数を占めます。次いで「左折時(16.0%)」「右折時(13.4%)」となっています。

- 【車両相互の事故が起こったときの状況(2022年)】

-

事故発生状況 事故件数 割合 出会い頭 3万2,737件 52.9% 左折時 9,895件 16.0% 右折時 8,305件 13.4% その他 5,457件 8.8% 追い越し

追い抜き時2,494件 4.0% 追突 1,034件 1.7% すれ違い時 986件 1.6% 正面衝突 974件 1.6% 車両相互事故計 6万1,882件 100% - 出典:警察庁交通局「自転車関連交通事故の状況」をもとに筆者作表

対歩行者の自転車事故は

増加傾向

対歩行者の自転車事故発生件数は、車両相互の事故に比べて2,905件と件数は少ないものの、過去10年間では最も多い状況です。

特に2017年からは、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が出された2020年を除き、対歩行者の自転車事故は年々増加傾向にあります。

- 【対歩行者の自転車事故発生件数の推移(2013~2022年)】

-

事故発生年 事故件数 前年との差 2013年 2,605件 ― 2014年 2,551件 -54件 2015年 2,506件 -45件 2016年 2,281件 -225件 2017年 2,550件 +269件 2018年 2,756件 +206件 2019年 2,831件 +75件 2020年 2,634件 -197件 2021年 2,733件 +99件 2022年 2,905件 +172件 - 出典:警察庁交通局「自転車関連交通事故の状況」をもとに筆者作表

死亡・重傷事故の原因は

法令違反の割合が高い

警察庁が公表している「自転車関連交通事故の状況」によると、自転車乗用中の第1・2当事者の死亡・重傷事故は7,107件ありました。ちなみに、事故当事者のうち過失の重いほうが第1当事者、軽いほうが第2当事者です。

このうち、第1・2当事者ともに違反がなかったケースは26.8%と少なく、死亡・重傷事故の約75%は自転車側に何らかの法令違反が認められています。

法令違反の内容として最も多かったのは「安全運転義務違反(38.4%)」です。次いで「交差点安全進行義務違反(12.9%)」「一時不停止(8.0%)」と続いています。

自転車で事故を起こさないために、日ごろからルールを守り、安全確認するよう心がけましょう。

自転車事故が起きてしまったときの対応

万が一、自転車事故が起きてしまった場合には、どうすればよいのでしょうか?対応方法について解説します。

安全を確保し必ず警察へ通報を!必要に応じて救急車も

まずは、2次的な交通事故を防ぐために安全を確保したうえで、必ず警察に連絡しましょう。このことは、道路交通法72条にも定められており、自転車を含む車両等の運転者は、交通事故があったとき、負傷者救護・危険防止措置(救援義務)と警察官への報告(報告義務)をしなければなりません。

また、警察を呼ばずに当事者同士で対応した場合、被害者と後にトラブルになってしまう可能性があります。さらに、警察への届け出をしなかったことで、交通事故証明書を発行してもらえず、加入している傷害保険などの保険金が受け取れなかったり、示談交渉が進まなかったりする場合もあります。

相手の連絡先を

必ず確認する

事故の謝罪や、今後の対応についての話し合いのため、自分の連絡先を伝えるとともに、被害者の連絡先も確認します。

交通事故証明書の発行と

保険会社へ連絡

警察に交通事故証明書を発行してもらいます。保険に加入している場合は、保険金請求のために保険会社へ速やかに連絡しましょう。

自転車事故を防ぐために覚えておくべき5つのルール

自転車事故を防ぐためには、ルールを守ることが大切と記載しましたが、具体的にはどういったルールを守ればよいのでしょうか。

自転車は、免許がなくても乗れるため、交通ルールを意識したことがない人もいるかもしれません。そこで、2022年11月1日付で警察庁交通対策本部より決定された「自転車安全利用五則」をもとに、5つのルールを解説します。

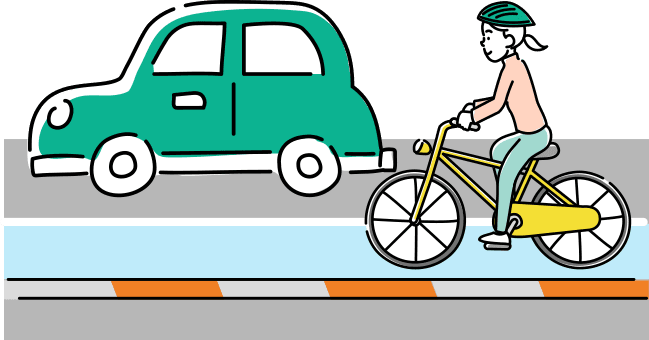

自転車は車道の左側走行が原則、歩道は例外で歩行者優先

自転車は車道の左側走行が原則、歩道は例外で歩行者優先

道路交通法において自転車は、軽車両と位置づけられています。そのため、歩道と車道の区別がある道路では車道を走行しなければなりません。また、自動車と同様に左側通行で、道路の中央から左側部分の左端に寄って走行することとされています。

ただし、例外的に以下の条件に該当する場合は歩道を走行できます。

- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等がある場合

- 13歳未満の子ども、または70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転する場合

- 道路工事や連続した駐車車両があるために、車道の左側部分を通行するのが難しい場合

自転車が通行可能な歩道を走行する時は、車道寄りを徐行する必要があります。また、歩行者の通行を妨げる可能性があるときは、一時停止が必要です。歩道は、あくまで歩行者優先であることに気をつけましょう。

交差点では安全確認を

交差点では安全確認を

怠らない

自転車に限ったことではありませんが、道路を通行する場合は信号機などに従わなければなりません。これは、「信号が青になったことと周りの安全を確認してから横断する」ということです。

なお、自転車は原則として車道を通行するとお伝えしました。しかし、横断歩道で道路を横断するときや、歩行者信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は、歩行者用信号機に従うことが必要です。

また、踏切を渡るときや一時停止標識のある場所では、必ず停止して左右の安全を確認してから横断するようにしましょう。

夜間はライトを点灯する

夜間はライトを点灯する

夜間に自転車を運転する場合は、必ずライトを点灯しましょう。夜間にライトを点灯せずに走行すると、周りから自転車の存在が確認しにくくなるため、非常に危険です。

自転車に乗る前には、ライトが点灯するかの確認を習慣化しておきましょう。また、反射材を装備して、自分の存在を知らせることも安全確保のために有効です。

飲酒運転をしない

飲酒運転をしない

自動車の運転と同様に、自転車に乗る場合も飲酒運転は禁止です。また、お酒を飲んだ人に自転車を提供したり(貸す、運転させるなど)、飲酒運転の可能性がある人に酒類を提供したりすることも禁止されています。

ヘルメットを着用する

ヘルメットを着用する

自転車を運転する際、乗車用ヘルメットの着用が努力義務とされています。これは、年齢に関係なく、すべての自転車利用者が対象です。また、幼児や児童を自転車に乗せて運転する場合、運転者だけでなく同乗する幼児や児童にも自転車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

もしもの事故に備えて自転車保険へ加入を

自転車での万が一の事故に備えられるのが自転車保険です。事故があった場合には、自分のケガの治療費や相手への賠償が必要です。

自分のケガだけであれば、傷害保険で備えることができますが、相手への賠償は補償されません。自転車保険は、自分のケガだけでなく、相手への賠償もカバーできる特徴があります。

自転車事故でも、被害者が死亡してしまった場合や障害が残ってしまった場合、多額の賠償金が請求されることがあります。賠償金は数千万円になるケースもあり、なかには裁判で1億円弱の賠償金支払いの判決が出たケースもあります。自転車事故への対策として、すでにいくつかの自治体では加入が義務付けられています。

今後は、さらに他の自治体にも加入義務が広がり、最終的には全国で自転車保険の加入が義務となる可能性もあるでしょう。

広がる自転車保険

義務化

自転車事故被害者を守るために、自転車保険加入を条例で義務化する動きが広まっています。自転車保険加入の義務化は、2015年10月に兵庫県で導入されたのを皮切りに、現在では多くの自治体で導入されている傾向です。

国土交通省によると、2023年4月1日現在、32都道府県で地方公共団体の条例により自転車保険への加入が義務化されています。また、10都道府県においては努力義務とする条例が制定されている状態です。

2024年6月現在では、入っていない場合の罰則などはありませんが、条例違反となり通勤や通学での自転車の利用が認められなくなることも考えられます。

注意しなくてはならないのは、義務化地域に住んでいる住民でなく、その地域を自転車で運転している人に対して加入が義務付けられているという点です。

例えば、自転車保険への加入を努力義務とする地域から、義務化している地域に自転車で超えて運転する場合は、自転車保険への加入が義務となります。

今後は、さらに他の自治体にも加入義務が広がり、最終的には全国で自転車保険の加入や更新が義務となる可能性もあります。

まとめ

自転車事故は、身近で起きる可能性がある事故です。そのため、ある日突然自分が加害者となってしまうかもしれません。

そうならないためにも、警察庁の「自転車安全利用五則」に則り、自転車を運転するときのルールをしっかりと守ることが大切です。

しかし、ルールを守っていても事故をゼロにすることはできません。そのため、自転車保険にも加入して万が一に備えておくことが大切です。

また、現在加入している保険と重複するような内容もあるかもしれません。一度この機会に保険の見直しも行なってみることも大事です。

りそなの自転車保険なら、窓口に来店せずスマートフォンから申し込み手続きが完了できます。ぜひ自転車保険の加入を検討しましょう。

りそなの自転車保険についての詳細は以下のボタンよりご確認ください。

口座がある方は

アプリでスムーズ!

保険のお申込みも

りそなグループアプリで!

- ダウンロードはこちら(無料)

りそなアプリ保険について

本記事は2024年8月27日の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等、制度の改正等を保証する情報ではありません。