生活習慣病とは?種類・原因・予防法と備えるための保険

公開日:2024/02/29

更新日:2025/03/04

「生活習慣病とはどういう病気を指すのかわからない」「生活習慣病の種類や発症の原因、予防法が知りたい」という方もいるのではないでしょうか?

生活習慣病は、食生活や運動不足などが原因となり起こり得る疾患の総称で、がん(悪性新生物)や心筋梗塞、脳卒中などが挙げられます。これらを予防するには、バランスの良い食事や適度な運動、禁煙などが大切です。

この記事では、生活習慣病の種類や発症する原因、7つの予防法を紹介します。

- 私が書きました

-

- 主なキャリア

-

元銀行員。若年層から高年層まで幅広い資産運用の提案を行う。メディアを通じて、より多くのお客さまに金融の知識を伝えたい気持ちが強くなり、退職を決意。

現在は、編集者として金融機関を中心にウェブコンテンツの編集・執筆業務に従事している。

- ※りそなグループが監修しています

生活習慣病とは?

生活習慣病とは、食生活や運動不足、喫煙、飲酒などの生活習慣が原因となって引き起こされる疾患の総称です。具体的には、がんや糖尿病、高血圧症などが該当します。

発症しても自覚症状のないことが多く、気付いた頃には病状が進み、合併症を引き起こしているケースも少なくありません。

生活習慣病という名称で呼ばれる前は、加齢によって発症・進行すると考えられていたことから「成人病」と呼ばれていました。しかし、これらの病気は生活習慣が大きく影響していることがわかったため、1996年頃からは生活習慣病と呼ばれるようになったのです。

生活習慣病の種類

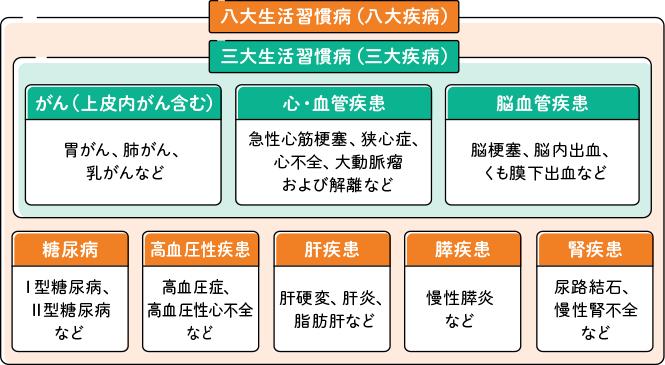

参考:ネオファースト生命「生活習慣病とは?3大・7大・8大生活習慣病にどう備える?」

がん(上皮内がんを含む)、心・血管疾患、脳血管疾患をまとめて「三大生活習慣病(三大疾病)」と呼びます。そして、三大生活習慣病に糖尿病や高血圧性疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患を加えたものが「八大生活習慣病(八大疾病)」です。

以下では、各疾患の概要を説明します。なお、前述したように、生活習慣病は自覚症状がないまま、徐々に進行する傾向にある疾患です。さらに、多くの合併症が不可逆性で元の状態に戻すことが困難になるため、重篤化する前に適切な治療を受けましょう。

がん

がんは、細胞の一部が傷付いて異常な分裂・増殖を繰り返した結果、腫瘍が形成される疾患です。

血管やリンパ管の通る深部まで染み出て広がり(浸潤)、あらゆる場所に飛び火(転移)し、胃がん・肺がん・乳がんなど、発生箇所によって名称が異なるのが特徴です。

上皮内がん(上皮内新生物)は、がん細胞が上皮内にとどまっている状態のため、この段階で除去すれば転移・再発の可能性は低くなります。

心・血管疾患

心・血管疾患は、心臓や心筋の異常によって血流の循環不全が起こる疾患の総称です。具体的には、急性心筋梗塞、狭心症、心不全などが挙げられます。

日常的な喫煙や肥満、メタボリックシンドロームなどによって動脈硬化が進行すると、心疾患を引き起こすおそれがあるので注意しましょう。

なお、メタボリックシンドロームは、以下2つの条件を満たしている状態です。

- 内臓脂肪の蓄積がある

- 高血圧、高血糖、脂質異常のうち2つ以上に該当する

さらに、生活習慣病と診断される前段階でもあります。

脳血管疾患

脳血管疾患は、脳の血管の異常によって起こる疾患の総称です。具体的には、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などが挙げられます。

発症すると、重度の障害を起こす危険性が高い疾患です。後遺症を軽くするためには、早期の治療が必要になるとされています。

糖尿病

糖尿病は、血液中のブドウ糖が過剰に増えて高血糖状態が続く疾患です。初期症状はほとんど見られませんが、治療せずに放置していると動脈硬化が進行し、心疾患や脳血管疾患のリスクが高まります。

糖尿病はⅠ型糖尿病とⅡ型糖尿病に大きく分けられますが、このうち生活習慣が影響するのはⅡ型糖尿病です。

高血圧性疾患

最高血圧が140mmHg以上、最低血圧が90mmHg以上と、基準値よりも高い数値が繰り返し記録された状態を、高血圧と呼びます。そして、高血圧状態が慢性的に続く場合に診断されるのが、高血圧症です。

高血圧状態が続くと動脈硬化が起こり、糖尿病と同様に心疾患や脳血管疾患のリスクが高まります。

肝疾患

肝臓は、栄養素の加工やアルコールの無毒化、薬剤の分解、胆汁の生成といった重要な役割を担う臓器です。しかし、アルコールの過剰摂取やウイルス感染などによって肝機能が低下すると、肝疾患を引き起こすリスクがあります。

具体的に肝疾患に該当するのは、肝炎や脂肪肝、肝硬変などです。

膵疾患

膵臓(すいぞう)は、消化液の分泌や血糖値を下げるホルモンの分泌を担う臓器です。何らかの原因により膵臓の機能が低下すると、急性膵炎や慢性膵炎、膵臓がんなどの膵疾患を発症するおそれがあります。

腎疾患

腎臓は、血液をろ過し、老廃物を尿として排出する役割を果たす臓器です。何らかの原因で腎臓の機能が低下すると、急性腎不全や慢性腎不全のような腎疾患を発症するリスクが高まります。

腎臓の機能を回復させることは難しく、慢性腎不全になると完治はできません。しかし、早期に治療を始めれば、機能低下の予防が期待できるでしょう。

上記以外には、尿の通り道(尿路)で結石が生成される尿路結石も、腎疾患に含まれます。

生活習慣病を発症する原因

生活習慣病は食生活や運動不足、喫煙、飲酒などの生活習慣が原因となり引き起こされるものです。食事面と生活面から、生活習慣病のリスクを高める習慣を紹介します。

食事面

食事面では、以下のような原因が考えられます。

- 炭水化物や脂っこい食べ物、味の濃い料理をよく食べる

- 甘い飲み物をよく飲む

- 間食の頻度が多い

- 野菜をあまり食べない

- 夜中に食事することが多い

炭水化物や脂っこい食べ物、味の濃い料理ばかりを食べていると肥満につながるおそれがあり、血圧が上昇しやすくなります。また、野菜の摂取量が少ない場合には、腸内環境の悪化を招くことにもなりかねません。

生活面

生活面では、以下のような原因が考えられます。

- よくお酒を飲む

- よくタバコを吸う

- あまり運動をしていない

- 外出時の移動手段は車が多い

- 睡眠不足の状態が続いている

- ストレスがたまっている

喫煙や過度な飲酒は、体に悪影響をおよぼします。また、運動する習慣がないと体内のブドウ糖がエネルギーとして消費されず、高血糖の状態になるおそれがあるため注意が必要です。

そのほか、睡眠不足が続くと糖尿病を、ストレスがたまると高血圧や糖尿病を引き起こすリスクが高まります。

生活習慣病患者は増加傾向にある

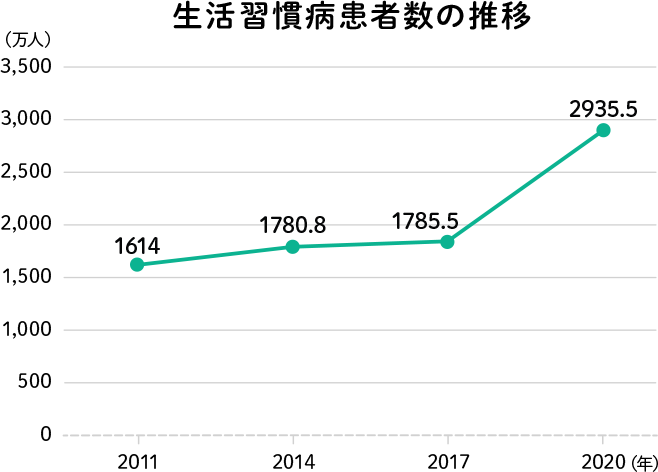

「令和2年 患者調査 傷病分類編(傷病別年次推移表)」によると、生活習慣病患者は増加傾向にあります。本調査は3年ごとに行われており、特に2017年から2020年にかけて大幅な増加が見られました。

参考:厚生労働省「令和2年 患者調査 傷病分類編(傷病別年次推移表)」

生活習慣病患者が増加傾向にある原因として考えられるのは、現代の豊かな食生活や慢性的な運動不足、生活習慣の乱れなどです。

現代の日本には、栄養よりも味わいを重視した料理やファストフードなど、高カロリーな食べ物が多くあります。さらに、摂取したエネルギーが慢性的な運動不足であまり消費されない状態が続くと、生活習慣病につながるということです。

また、近年では大人だけでなく、子どもの間でも生活習慣病が増加しています。脂質・糖分のとりすぎや運動する機会の減少、受験などによるストレスなどが原因といえるでしょう。

ただし、生活習慣病の発症には、遺伝的な要因も関与しています。同じ生活をしていても発症する方と発症しない方がいるため、必ずしも個人の責任とは言えません。

三大生活習慣病(三大疾病)が日本の死因上位を占めている

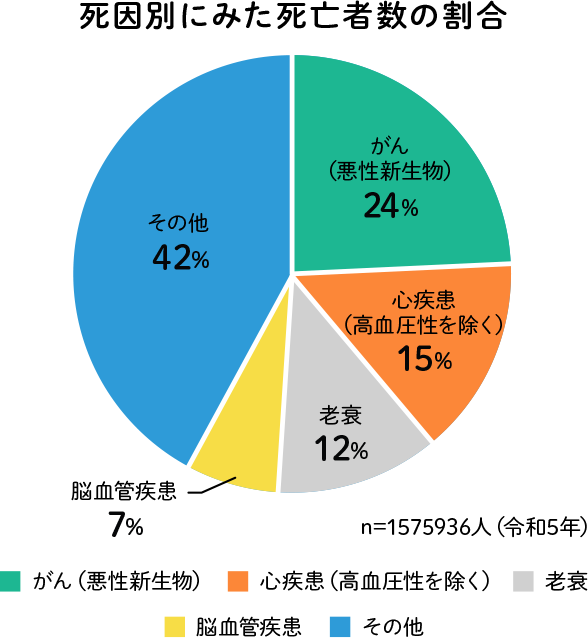

「令和5年(2023) 人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、2023年の主な死因第1位が悪性新生物(がん)、第2位が心疾患(高血圧性を除く)、第3位が老衰、第4位が脳血管疾患でした。

参考:厚生労働省「令和5年(2023) 人口動態統計月報年計(概数)の概況」

老衰を除くと、三大生活習慣病が日本の死因上位を占め、生活習慣病を原因とする死亡は全体の50%近くにもおよびます。

同資料には、主な死因ごとの死亡率(人口10万人対)も掲載されており、悪性新生物(がん)と心疾患(高血圧性を除く)が増加傾向にありました。

生活習慣病は、年齢問わず発症するリスクがある疾患です。いつ症状が出るかわからないため、早くから対策しておきましょう。

生活習慣病を予防するためにできること7つ

生活習慣病と診断された場合の治療は、食事療法や運動療法、薬物療法が基本です。このうち、食事療法・運動療法として行われる指導は、生活習慣病の予防にも役立ちます。

生活習慣病を予防するために今からできることを7つ紹介するので、確認しておきましょう。

栄養バランスの良い食事を意識する

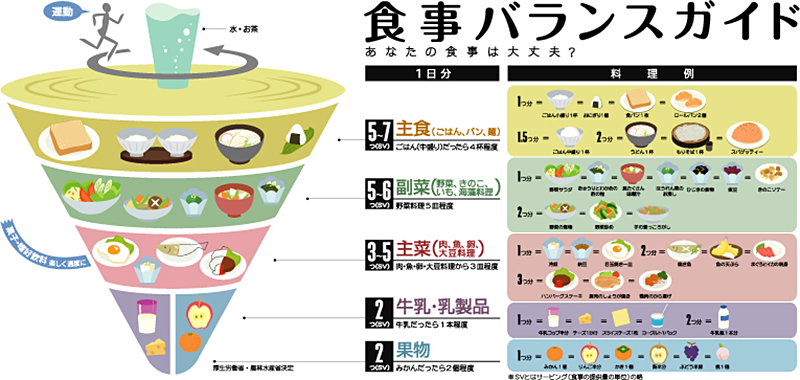

主食・主菜・副菜を組み合わせて、栄養バランスの良い食事になるよう心がけましょう。「野菜を○g、たんぱく質を○g……」と毎日計算するのは面倒に感じるかもしれませんが、品数を増やせば自然と使う食品の数も増え、整った栄養バランスに近づきます。

農林水産省が作成した「食事バランスガイド」を参考にして、主食・主菜・副菜を中心に、不足しがちな食物繊維やビタミン、カルシウムなどの栄養素をしっかりとりましょう。

横スクロールできます。

農林水産省「食事バランスガイド」より引用

1日に必要なエネルギー量(カロリー)を把握しておく

1日に必要なエネルギー量(カロリー)は、性別や体重、運動量などによって異なります。必要なエネルギー量を大幅に超えたカロリーを摂取し続けると肥満につながるため、自分に適切なエネルギー量を把握しておきましょう。

成人が1日に必要なエネルギー量(カロリー)=標準体重×25~30kcal

標準体重=身長(m)×身長(m)×22

例えば、標準体重が70kgの方のエネルギー量は以下のとおりです。

70kg×25~30kcal=1,750~2,100kcal

上の計算式で「25~30kcal」と数値に幅があるのは、活動量に応じて数値が変わるためです。肥満になると糖尿病や動脈硬化などを引き起こしかねないため、カロリーオーバーにならないよう、十分注意しましょう。

塩分や脂質をひかえる

塩分のとりすぎは高血圧の原因に、脂質のとりすぎは肥満につながり、動脈硬化にも関連するといわれています。生活習慣病の予防においては、これらをひかえた食生活を意識することが大切です。

急激に塩分を減らすのは困難な場合もあるので、以下のような方法で少しずつ減塩してみてください。

- しょうゆやソースを使用するときは、かけずにつけて食べる

- だしや柑橘類、香辛料を活用する

- 加工食品をひかえる

脂質をひかえるには、以下の方法が有効です。

- 脂肪分の少ない食材を選ぶ(例:豚バラ肉より豚ヒレ肉)

- 調理の際に出る余分な油はキッチンペーパーで拭き取る

- テフロン加工のフライパンを使い、少量の油で調理する

定期的に運動する

適度な運動は、肥満やストレスの解消、脂質異常症の改善などに効果があるといわれています。したがって、食生活を整えるだけでなく、運動する習慣をつけることも重要です。

なお、年齢によって運動量の目安は異なります。例えば、18~64歳の方では、強度が3メッツ以上の運動を毎週60分(30分以上の運動を週2日以上でも可)行うのが理想です。

「メッツ」は運動強度の単位で、強度3メッツ以上の運動とは息が弾んで汗をかく程度の運動を指します。

持病のある方は運動を制限されている場合もあるので、必ず医師に相談してから行ってください。

お酒は適量にするもしくは飲まない

お酒の飲みすぎは、中性脂肪を増やして肝臓機能を低下させるほか、がんや動脈硬化を引き起こすおそれがあります。日常的にお酒をよく飲む方は適量を守り、週に1~2日は休肝日を設けるようにしましょう。

1日における飲酒の適量は、日本酒なら1合、ビール大瓶なら1本、ワインならグラス2~3杯が目安です。おつまみは塩分や脂質の多いものをひかえ、ビタミンやたんぱく質を多く含むものを選びましょう。

禁煙する

たばこの煙は多くの有害物質を含み、喘息やがん、心筋梗塞などを引き起こすおそれがあります。普段からたばこをよく吸っている方は、禁煙が生活習慣病対策に有効です。

禁煙をすると上記の疾患を引き起こすリスクが低下するほか、免疫機能の回復や肺機能の改善といった、うれしい効果もあります。

自分で禁煙を行うことが難しい場合は、禁煙外来を利用しましょう。

質の良い睡眠をとる

睡眠不足は高血圧や糖尿病、肥満などにつながりかねないため、質の良い睡眠をとるように意識しましょう。そのためには、寝る前にリラックスすること、運動習慣を身に付けることが大切です。

また、人によって必要な睡眠時間は異なります。「長時間寝たのになかなか疲れが取れない」と感じる方は、量よりも睡眠の質を意識すると気持ち良く過ごせるでしょう。

なお、アルコールを摂取すると眠くなりますが、睡眠の質は下がってしまうため、寝る前の飲酒は避けるほうがよいでしょう。

生活習慣病に備えるための保険はある?

保険のなかには、がんや心疾患、糖尿病などの生活習慣病に備えられるものがあります。入院が長期化して治療費が高額になる場合もあるため、加入しておくと万が一のときも安心です。

りそなで取扱っている特定疾病保険「ネオdeからだエール(正式名称:無解約返戻金型特定生活習慣病入院一時金保険(2020)(引受保険会社:ネオファースト生命))」は、八大生活習慣病による入院を日帰り入院から保障します。主契約の保険料は、3年ごとの更新時に健康年齢で決まることが特徴です。

- ※日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいいます。また、支払対象の日帰り入院に該当するかどうかは入院基本料の支払有無などを参考にネオファースト生命が判断します。

- ※1年に1回のお受取りを限度とします。

- ※健康年齢とは、健康状態を年齢で表したものです。健診データや診療報酬明細書(レセプト)等のビッグデータを使用し、個々人の健康診断結果等によって将来の疾病の発生率等を分析することで、その方の健康状態を年齢として示したものです。健康年齢は、(株)JMDCの登録商標です。

- ※詳細はパンフレット等をご確認いただきますようお願いいたします。

ただし、保障の範囲や条件は保険商品によって異なるので注意してください。「Aの保険では保障対象になっているが、Bの保険では保障対象外だった」ということも考えられるため、加入前には十分に確認しましょう。

まとめ

生活習慣病とは、生活習慣が原因となり引き起こされる疾患の総称を指します。栄養バランスの偏りやアルコールの過剰摂取、運動不足などによって引き起こされ、生活習慣病患者は増加傾向にあるのが現状です。

これからの人生を健やかに暮らすためにも、日頃の生活習慣を見直して、早くから予防に努めましょう。

また、生活習慣病は自覚症状のない場合が多いため、万が一の際にも備えられるように保険へ加入しておくと、家計への負担を軽減することが可能です。

りそなでは、八大生活習慣病による入院をした場合に一時給付金を受取れる保険を取扱っています。スマートフォンからのデジタル申込みも可能です。

24時間いつでも、思い立ったときにその場で申込めるため、生活習慣病に備えたい方は一度ご検討ください。

本記事は2025年3月4日の情報に基づいて作成しておりますが、将来の相場等や市場環境等または制度の改正等を保証する情報ではありません。